A. Gianni: «Ho letto la lettera aperta a Carrón...»

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Caro don Gabriele,

ho letto la tua lettera aperta a Carrón con la quale ti fai portatore di una sofferenza di tanti nel movimento. Mi sembra molto meglio di quel sotterraneo tarlo di disagio che ho notato da più parti, e che invece di un amichevole chiarimento, mette a serio rischio la stabilità della casa comune o quantomeno l’appartenenza personale, che per me non è cosa molto diversa.

Una sofferenza è sempre da prendere sul serio e dobbiamo cogliere l’occasione di questo anno santo per esercitare realmente la misericordia tra di noi. Siamo anzitutto una grande, grandissima amicizia e se alcuni soffrono, pochi o tanti che siano, dobbiamo tutti fare uno sforzo in più di comprensione per aiutarci a superare la difficoltà e mantenere salda la nostra amicizia. Nel testo a cui ti riferisci, “Una presenza originale”, Carrón dice che questo frangente serve per la nostra maturazione e mi sembra la prospettiva giusta da assumere. Perciò, mi stupisce molto che tu agganci le tue critiche proprio a quel testo che mi sembra di una chiarezza e precisione condivisibili dalla prima all’ultima parola.

Voglio aggiungere anche, ma lo sai, che molti altri nel movimento questa sofferenza non la vivono; non lo dico per contrapposizione, ma perché ciò significa che il problema potenzialmente contiene il rischio della divisione; e credo che anche tu come me, una simile eventualità la tema come si può temere l’azione del diavolo. Non voglio esagerare, ma oramai non sono poche le scuole di comunità, i gruppi di fraternità, i vari punti di aggregazione interni al movimento dove non emerga questo disagio che si esprime in diversi modi: dall’irrilevanza della guida rispetto ai testi di Giussani, all’osservazione che gli si fanno dire cose che non ha detto, all’aperta opposizione fino al seguire altre realtà e altre autorità. Un fenomeno per me preoccupante che, per il bene dell’essenza e dell’unità del movimento, deve spingerci ad un appello reciproco e accorato per farci tutti apertamente carico di questa “prova” che alcuni vivono e trovare il modo di superarla tutti assieme. Io vorrei “che nessuno se ne vada”, come chiede molto saggiamente Chieffo alla Madonna.

A me sembra che i problemi che sollevi sono oggettivamente di estrema gravità e importanza, come direbbe Balthasar, sono un “caso serio”: tu scrivi che Carrón sta facendo un errore di fondo che travisa l’essenza del movimento e anche la dottrina della Chiesa. Non sono aspetti “collaterali”, e ti dico subito che a me sembrano del tutto infondati.

Nel movimento le critiche sono sempre state legittime perché contribuiscono alla consapevolezza di tutti. Sono certo che non è la tua intenzione, ma se un estraneo leggesse le cose che scrivi dedurrebbe che Carrón tradisce la Chiesa e il movimento; molto francamente ti dico che se nutrissi un simile dubbio, per prima cosa mi interrogherei se per caso non sto sbagliando io e cercherei le modalità adatte per approfondire e chiarire: c’è un passo nel “In cammino” in cui Giussani dice come, tra amici in Cristo, si discute delle cose che non si capiscono o delle critiche a chi guida.

Comunque una cosa è chiara: la tua lettera non tocca una questione limitata, bensì apre una discussione sull’essenza del movimento contestando che chi guida le sia fedele; del resto lo scrivi tu stesso che la cosa ci riguarda tutti e da essa, infatti, fai dipendere praticamente tutto della nostra amicizia: coscienza, missione, presenza, sostegno alla Chiesa. Io la prendo quindi, come un invito a confrontarmi con quanto scrivi, pregandoti in anticipo di scusare eventuali equivoci

Non voglio darvi peso più del necessario, ma io vedo sullo sfondo un aspetto di metodo tutt’altro che secondario. Carrón è stato messo da Giussani alla guida del movimento, in altre parole è la nostra autorità e, per di più, non credo proprio che la linea che esprime e le “uscite” pubbliche le decida in totale solitudine. La questione è decisiva e, come sai bene, è uno dei punti su cui Giussani insisteva con particolare forza: la funzione della guida è uno dei fattori costitutivi della comunità (lo stiamo leggendo nel “Percorso”); come la Chiesa, anche il movimento senza la sequela dell’autorità non sopravvivrebbe un giorno.

Tra parentesi, fai un richiamo al “Senso religioso”; ma per quale motivo lo citi? Non credo che tu pensi che Carrón non lo conosca e non l’abbia ben presente.

La tua critica è indirizzata alla questione legge divina-legge civile, tutt’altro che semplice, ma non può esserti sfuggito che essa è al centro della preoccupazione del documento di Lazise che vi dedica ampio spazio e argomentazioni articolate agganciandosi a diverse autorevoli voci della Chiesa del passato e di oggi.

La critica, a mio avviso però andrebbe fatta sullo stesso piano entrando nel merito degli argomenti del testo. Invece, non lo dico per polemica né per difesa della correttezza accademica ma per constatazione, nessuna delle tue critiche risulta dimostrata bensì solo affermata Ma così è molto difficile capire, mentre è inevitabile chiedersi se l’errore che denunci sussiste.

Io, per esempio, nel testo non leggo né la separazione, né l’esclusione dei valori etici dall’avvenimento cristiano; leggo invece lo sforzo di individuare, nelle condizioni della attuale temperie in cui vive la mentalità comune, come si può tentare di far sì che la legge divina si rifletta in quella civile. Questa, infatti, esce da

una votazione a maggioranza del parlamento; e quanto la morale cristiana sia condivisa dalla mentalità del nostro prossimo, parlamentari compresi, è sotto gli occhi di tutti. Non solo, ma la realtà attuale, quella della questione unioni civili, vede autorevolissimi esponenti della Chiesa dichiarare accettabili a livello civile come male minore cose che la dottrina della Chiesa condanna, senza che smetta di farlo. A me sembra che ciò debba spingere ad una seria riflessione sul fatto che qui c’è da recuperare ben altro che una legge giusta, ma le premesse a monte, quelle che Ratzinger chiama “evidenze elementari”, che purtroppo non esistono più, o quasi.

Nel testo non leggo contrapposizione tra testimonianza di vita nuova e testimonianza della legge morale. Non c’è rinuncia e “a fare”, bensì ricerca della via da imboccare, che non può limitarsi a quella legale perché non risponde al metodo della Chiesa per l’affermazione della propria dottrina e neanche al metodo del movimento per testimoniare e proporre l’incontro con Cristo; ma anche perché non solo da oggi sappiamo bene dove ha portato: e tu credi che la battaglia in piazza e in parlamento porti ad affossare la legge sul nuovo matrimonio e anche l’adozione per omosessuali? Io no. Naturalmente non per questo bisogna stare zitti e non dire la propria, ma molto più di ciò, bisogna fare un lavoro di testimonianza personale di lungo periodo che scalfisca almeno un po’ la montagna di detriti che ha sepolto le evidenze elementari. Comunque tu legga il testo, non credi che almeno questo aspetto meriti attenzione?

Insomma, il punto che io vedo in quel testo è la correttezza del metodo.

Mi soffermo su un altro esempio affine (lo sbaglio attribuito al testo di sostenere che coloro che vogliono impegnarsi sulle questioni etiche non credono nella testimonianza di vita), perché l’ho sentito dire a proposito della partecipazione al Family day e, a mio avviso, è la prova dell’equivoco di cui sopra, che è sicuramente in buona fede ma forse è all’origine della sofferenza che hai denunciato e che effettivamente vediamo diffusa.

A meno che mi sfugga, non c’è un punto del testo che dica ciò, piuttosto cerca di mettere a fuoco che il metodo della testimonianza è quello che distingue il movimento, ma anche la Chiesa, anche nell’impegnarsi sulle questioni etiche e avverte del rischio che possiamo correre di dimenticarcene facendoci assorbire solo da quest’ultimo; e credo che tu, che hai una storia ciellina alquanto lunga, sappia che questa preoccupazione è stata costante anche in Giussani che non ha mai mancato di rimettere continuamente in discussione la correttezza del metodo con cui avevamo fatto le cose.

A me sembra un invito di tale peso che conviene renderci conto della sua portata e concentrarci su questo che è realmente il centro, appartiene ai fondamentali della nostra storia. Se riandiamo, per esempio, all’esperienza della “bassa” ricordiamo con certezza che non si trattava di impegnarci in una militanza socio- politica bensì nell’educazione alla condivisione; il centro era il metodo.

Sappiamo ambedue che nella storia del movimento è sempre stato il metodo il punto centrale e io deduco dal testo l’invito a rendersi conto che vi sono almeno due diversi modi di realizzare la separazione tra fede ed etica: può verificarsi perché ci si chiude sulla fede nelle coscienza privata, senza farla incidere sulla vita (la cosiddetta “scelta religiosa” o lo spiritualismo che si possono attribuire all’attuale linea del movimento solo se si equivoca); ma può verificarsi anche se ci si impegna sull’etica dando per scontata la fede, che resta a lato; per cui rischiamo di proporre il giusto modo con cui secondo noi bisogna giudicare e regolare le cose, ma non Cristo.

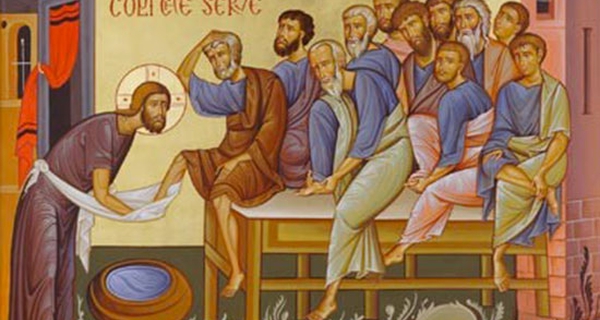

Al contrario, come sappiamo, secondo san Paolo, non solo “la realtà invece è Cristo”, ma proprio Egli è il “nuovo principio di conoscenza”; e l’essenza del metodo del movimento, che altro non è che il metodo della Chiesa, a me sembra proprio questo “invece”: un nuovo modo di conoscere e, quindi, di prendere in considerazione le cose della vita e le persone, uno sguardo che capovolge la mentalità comune, da cui noi non siamo esenti, e quindi capovolge anche la nostra; lo sguardo di Cristo, l’unico capace di convincere coloro a cui lo proponiamo e che lo vogliano liberamente accogliere, che reca con sé il comportamento etico giusto (Giussani ricordava che la morale non è questione di etica bensì di estetica). Come nell’episodio dell’adultera che è particolarmente adatto a questo argomento perché lì c’era di mezzo una legge.

Forse sintetizzo un po’ troppo, ma il centro del testo di Lazise a me sembra un prolungamento della scuola di comunità: immedesimarci in Cristo e ciò è vero se muove e anima realmente qualunque iniziativa.

Lo leggo come un’avvertenza prima di tutto a me sul rischio di perdere questo punto decisivo; un invito ad interrogarci sulla nostra autocoscienza. Ho ritrovato un aiuto in questo senso nel “Percorso” che stiamo leggendo dove dice che l’esperienza cristiana è definita dalla categoria della tensione. Lo cito perché c’entra con quanto ci stiamo dicendo: questa tensione “implica una libertà in atto sospinta da un valore ideale, che produce un dinamismo condizionato dalla storia, dal temperamento, dalla capacità, dalla disponibilità dello spirito di ciascuno”. Mi pare che aiuti a capire cosa voglia dire impegnarsi nella vita seguendo Cristo: non “tenere” una posizione, ma iniziare un cammino, imboccare una via da percorrere, appunto un movimento che tende ad un esercizio condizionato da molti fattori: continuare a cambiare, continuare a capovolgere la

nostra istintiva mentalità, non stare al gioco, e non affrontare mai le cose del mondo, men che meno le persone, secondo la mentalità comune.

Certamente spetta in modo particolare a chi ci guida, ma il compito di tenere saldo il timone sulla rotta del metodo del movimento ci riguarda tutti; e ci permetterà di svolgere meglio anche l’impegno appassionato dentro la società.

Scusa la lunghezza e forse l’ovvietà di molte delle cose che ti ho scritto, ma almeno qualcuna mi sembra possa contribuire a dialogare sulla questione.

Cari saluti, Andrea Gianni