Feste e santi. Storie e iconografie

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO O CANDELORA

2 FEBBRAIO

Spesso le feste liturgiche hanno avuto un risvolto popolare, legato a tradizioni e usi antichi; accade così per la festa della Presentazione al tempio di Gesù (Lc 2,22-39) che il popolo ha chiamato, con un accento intimo e familiare Candelora.

Nella celebrazione liturgica si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illuminare le genti”, come il bambino Gesù venne chiamato dal vecchio Simeone al momento della presentazione al Tempio di Gerusalemme, che era prescritta dalla Legge giudaica per i primogeniti maschi. Fino alla riforma liturgica successiva al Concilio Vaticano II, e tuttora nella forma straordinaria del rito romano, la festa era (ed è) chiamata Purificazione della Beata Vergine Maria. La riforma volle riportare la festa all’originale evento: la celebrazione della Presentazione al tempio del Signore, rimasta invariata nella chiesa ortodossa.

La Madonna dell’Idea

A Milano questa festività era particolarmente viva e sentita.

Un prezioso bassorilievo, della seconda metà del XII secolo, proveniente dell’antica chiesa di Santa Maria Beltrade – ora al Museo Archeologico del Castello Sforzesco – permette di ricostruire la Processione mariana in quella occasione si svolgeva. (Immagine 1)

Il corteo è aperto da due preti rivestiti di casula, che recano su una portantina a spalla un’immagine con Maria e il Bambino, sotto la quale è inciso il nome Idea. Segue un canonico con cappa, recante la croce processionale, e il diacono, con dalmatica e stola recante il libro dei Vangeli. Subito dopo è raffigurato l’arcivescovo in abiti pontificali, con mitria in capo e pastorale nella sinistra, mentre con la destra a tre dita aperte benedice. Seguono tre canonici rivestiti di cappa, mentre tengono in mano una candela; la precessione è chiusa dal priore della Scuola di Sant’Ambrogio, detta anche dei vecchioni: rappresentato come un anziano dalla lunga barba con candela in mano e nell’altra la ferula, come segno della sua dignità.

Il termine che qualifica l’icona, Idea, ha generato molte discussioni tra gli storici della liturgia ambrosiana: per alcuni il termine fa riferimento a riti pagani in onore di Cibele, nota anche come Magna Mater Idea, poi cristianizzati; per altri il termine deriva semplicemente dal greco e indica genericamente “Immagine”.

La processione, in epoca medievale, giungeva in Cattedrale proprio dalla chiesa di Santa Maria Beltrade, che sorgeva dove oggi vi è l’omonima Piazza, lungo via Torino. Dall’epoca asburgica si svolge all’interno del Duomo e parte dall’altare della Madonna dell’Albero: qui vengono benedette le candele distribuite ai canonici e ai fedeli (Immagine 2); anche sulla sommità a cuspide dell’Idea viene acceso un grosso cero, come sopravvivenza di un uso antichissimo, quello di ornare la Croce o Immagini sacre con candele accese, in segno di festa e di onore. (Immagine 3)

La tavola attuale non è ovviamente quella medioevale, ma si tratta sempre di un pregevole manufatto, di solito conservato nel Museo del Duomo.

La tavola, opera di Michelino da Besozzo e datata 1428, è a due facce: su un lato (verso) la Presentazione di Gesù al tempio (data la sua semplicità forse realizzato da un allievo del maestro), con Maria e i vecchi Simeone e Anna (Immagine 4) e sull’altro (recto) la Vergine in trono con il Bambino (Immagine 5).

Rimaniamo ancora in Duomo altre due raffigurazioni del tema.

La cinta marmorea che protegge il presbiterio (Immagine 6), detta tornacoro, è decorata con altorilievi che raffigurano la vita della Vergine: opera di Giova Pietro Lasagna, uno dei più attivi scultori in Duomo in epoca barocca, datata 1620, la Presentazione al tempio presenta una composizione piuttosto concentrata. In primo piano, e non poteva essere diversamente, vediamo Maria inginocchiata nell’atto di offrire le colombe come dono per il sacrificio. Davanti a lei, su un gradino, si trova l’altare dietro il quale il sacerdote, Simeone, in abiti pontificali, tiene già tra le mani il piccolo Gesù che lo guarda intensamente. Due giovani ai lati dell’altare recano lunghe candele, segno identificativo della festa; altri personaggi alle spalle di Simeone, certamente Giuseppe e la profetessa Anna con in capo un turbante. (Immagine 7)

I battenti del portale centrale della cattedrale sono opera di Ludovico Pogliaghi; artista di spicco dell’arte milanese dei primi cinquant’anni del Novecento. La porta in bronzo, realizzata verso la fine dell’Ottocento, rappresenta I dolori e i gaudii di Maria Santissima (Immagine 8); l’episodio della Presentazione al Tempio, si trova nel battente relativo alle gioie della Vergine. Con un modellato elegante, chiaramente neo-gotico, lo scultore colloca al centro del riquadro la Vergine in atto di affidare a Simeone il piccolo Gesù. Con uno sguardo ispirato rivolto al cielo, l’anziano Simeone con un evidente gesto di offerta, alza in alto il Bambinello, quasi a prefigurare quella donazione finale che Cristo farà di se stesso al Padre. Dietro Simeone due ragazzi con le candele accese in mano, dietro Maria alcuni astanti, tra i quali si nota Giuseppe con un lungo bastone sulle spalle e l’anziana Anna, tutti in atto di adorazione e preghiera. (Immagine 9)

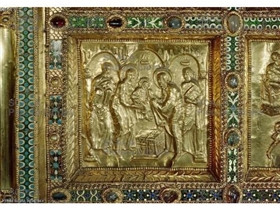

Spostiamoci ora nella basilica di Sant’Ambrogio; centro visivo dell’antica chiesa è l’altare d’oro (Immagine 10), raffinata opera di oreficeria dell’epoca ottoniana, il cui artefice fu Vuolvinio. L’altare racconta, in diversi riquadri, la vita di Gesù: uno dei primi episodi raffigurati è la Presentazione. Al centro si nota l’altare di forma cubica, attorno al quale ruota il sacro evento. A sinistra i due genitori, Giuseppe e Maria; il Bambino è ancora nelle braccia della Madre che lo sta porgendo a Simeone; a destra Simeone sta accogliendo il piccolo, in segno di rispetto e devozione ha le mani velate; dietro di lui la profetessa Anna con un libro tra le mani, segno appunto del suo essere profeta. Sopra le teste notiamo una archeggiatura dalla quale pendono due lampade, segno della festa. (Immagine 11)

Nel Museo diocesano Carlo Maria Martini troviamo una interessante tela raffigurante il nostro tema realizzata dal pittore Cesare Campi, uno dei pittori dell’epoca di Carlo Borromeo; la tavola non è molto grande, cosa che fa propendere per una destinazione di devozione privata. L’imponente altare ricoperta da una tovaglia candida i cui bordi sono ricamati, occupa quadi un terzo dell’intera scena; dietro di esso la figura barbuta di Simeone, con in capo un copricapo che ricorda i riti ebraici; tra le braccia sorregge Gesù, nudo, trattenuto con un panno rosso, simbolo di sofferenza e martirio (“Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”, Lc 2,34-35). In primo piano, con la schiena rivolta verso di noi, si nota una elegante figura femminile in abito verde, con i capelli trattenuti in una elaborata acconciatura; questa donna porta un piccolo cesto con le due colombe d’offerta. Accanto a lei Maria, con una dolce ed intensa espressione dipinta sul volto e una mano al petto, un moto che sta ad indicare come la Vergine trattenesse tutti questi avvenimenti nel silenzio del suo cuore. Accanto a Simeone notiamo una anziana donna in abiti monacali, la profetessa Anna aggiornata sugli abiti delle religiose del Cinquecento e vicino a lei, con lo sguardo stupito di chi ancora non capisce bene ciò che sta succedendo, l’anziano Giuseppe. (Immagine 12)

La chiesa di Santa Maria dei miracoli, conosciuta anche con Santa Maria presso San Celso, è per eccellenza il santuario mariano dei milanesi. La storia della basilica affonda nella tarda epoca romana, quando lo stesso Ambrogio in loco rinvenne i resti dei martiri Nazaro e Celso; sulla tomba di Celso edificò una piccola cappella nella quale fece dipingere una immagine di Maria con il Bambino, immagine che nel 1485 miracolosamente si animò. A seguito del miracolo la chiesa venne rifatta e ampliata; la facciata (Immagine 13), ideata dall’architetto Galeazzo Alessi, su quattro registri riporta degli altorilievi che raccontano la vita della Madonna; nel secondo ordine sono collocate la Natività, i Magi e la Presentazione al Tempio, opera dello scultore Annibale Fontana (seconda metà XVI sec.). Al centro dell’altorilievo notiamo Simeone paludato in ampie vesti dalle numerose pieghe, una figura ieratica e maestosa; ha nelle braccia il piccolo Gesù. A destra si trova Maria, con il capo velato e lo sguardo attento e trepidante verso il figlio, a sinistra Giuseppe sorregge il dono da offrire al tempio; appena accennati alle spalle dei tre vediamo la profetessa Anna e altri astanti, mentre sullo sfondo spicca un elegante candelabro. (Immagine 14)

Nella chiesa di San Nazaro in Brolo, la cui veste è essenzialmente romanica, su uno dei muri perimetrali si può ammirare una Presentazione di Camillo Procaccini. Figlio maggiore di Ercole, fratello di Giulio Cesare e Carlo Antonio, fu con i fratelli uno dei protagonisti della pittura a tema religioso in linea con lo spirito della Controriforma, presente a Milano durante l’episcopato di Federico Borromeo.

Al centro de dipinto vediamo l’anziano Simeone in abito di sommo sacerdote, un abbigliamento che è un misto di ebraismo e abiti liturgici cattolici; sta consegnando il piccolo Gesù alla Madre: il Bambino, completamente nudo, pare volare verso la mamma, desideroso del suo abbraccio. La Vergine apre le braccia per riceverlo con uno sguardo di profonda commozione. Dietro di loro si nota l’altare, ricoperto da una tovaglia verde bordata da una fascia dorata; dietro Simeone la profetessa Anna, straordinariamente giovane, nonostante il velo scuro che le ricopre il capo; Giuseppe è l’anziano con l’aureola, mentre fanno da contorno un altro anziano e una fanciulla che porta sul capo il cesto con le due colombe. In questa raffigurazione non compare nessun segno che richiami alla Candelora. (Immagine 15)

L’ultima tappa di questo itinerario ci porta nella chiesa di Santa Maria del Carmine. Appeso ad una parete, sopra un confessionale, proveniente forse da qualche cappella, si trova una Presentazione. Si tratta di una scena corale, molto animata, realizzata dal Giovan Mauro della Rovere che con il fratello Giovan Battista erano chiamati Fiammenghini, probabilmente perché il padre era originario di Anversa trapiantato a Milano. All’interno del tempio, dalle alte navate coperte da crociere, molto simile ad una chiesa, alla presenza di molti personaggi avviene l’incontro del Bambino con Simeone. L’anziano Simeone è abbigliato da sommo sacerdote e tiene tra le braccia, con sguardo adorante, il piccolo Gesù completamente abbandonato a lui. Dietro Simeone l’altare e accanto a questo due saggi stanno consultando il libro delle Scritture. In primo piano, inginocchiati Maria e Giuseppe in atteggiamento orante. Accanto a Simeone in abiti neri monacali notiamo la profetessa Anna; tutti tengono candele nelle mani, anche la variegata folla in abiti seicenteschi che popola la navata del tempio. Si tratta di un interessante motivo per far capire come tale episodio non sia un lontano e sbiadito ricordo, ma sia una memoria viva e presente che parla agli uomini di ogni tempo. (Immagine 16)