“L’artista” di Enzo Jannacci: il dolore e la voce.

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

L’ho ascoltato per la prima volta oggi, felicemente stracco morto di Colletta alimentare, tappato in auto nel box di casa come in un sancta sanctorum: ho religiosamente ascoltato il disco postumo di Enzo Jannacci, L’artista, uscito l’altro giorno come frutto prezioso della professionalissima amorosissima laboriosissima dedizione del figlio Paolo e della relativa combriccola musicale. Mi avvince di schianto, già alle prime mosse, il miracolo di una voce come mai avevo udita nel mio mezzo secolo di jannaccite acuta, e me ne sento irresistibilmente avvolto come da un abbraccio che penetra fin dentro alle ossa. E’ una voce di dolore, e di letizia che sul culmine di quel dolore discretamente fiorisce; di inaudita intensità, di gravità sublime e di profondissima levità. La senti che vien su indifesa e indomita dall’anima del vecchio sofferente medico artista come partorita dall’intimità della terra, le radici affondate in quell’humus antico, e da quella stessa humilitas fatta a sua volta umile. Un lungo gravame di anni e dolori l’ha corrugata e piagata e smussata negli angoli e dolcemente arrochita e arricchita al punto di non dover più nulla recitare, perché con piena naturalezza e perfetta sensibilità accordata a tutta la gamma di vibrazioni dell’umano. E poi ecco quella stessa voce cavare prodigiosamente dal pozzo della sua stessa umiltà energia e grinta per tendersi al cielo con delicate impennate fino a dispiegarsi in volo su timbri più nitidi e argentini, come una domanda. Pensare che “hai cantato con dolori atroci – gli scrive Paolo sulla copertina del Cd – senza riuscire a stare in piedi e hai tirato fuori la più bella voce della tua carriera”.

COME DICEVA MOUNIER - Ricordo: “È dalla terra, dalla solidità, che deriva necessariamente un parto pieno di gioia e il sentimento paziente di un'opera che cresce, di tappe che si susseguono, aspettate con calma, con sicurezza. Occorre soffrire perché la verità non si cristallizzi in dottrina, ma nasca dalla carne” (Emmanuel Mounier). Translation (non autorizzata): occorre soffrire perché la voce – l’esprimersi del sentimento dell’umano - non si cristallizzi in un mestiere, ma nasca sempre nuovamente dalla carne.

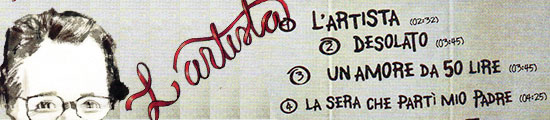

BINDEGGIANTE MA NON ADOLESCENTE - Nessuna voce più di questa dell’ultima maturità di Jannacci avrebbe meglio saputo scandagliare e farci percepire il fondo autentico di canzoni in apparenza e quasi adolescenziali come ai superficiali possono risultare quelle del primissimo e giovanissimo Jannacci, che le aveva proposte con voce ancora bindeggiante nel suo primo LP, “Le canzoni di Enzo Jannacci” del 1961. Canzoni cosiddette “minori”, che in realtà il loro autore amava moltissimo e che sono state via via interpretate non a caso da grandi protagonisti della musica italiana come Mina, Milva, Tenco: L’artista, che dà il titolo al CD (“portarono i loro stracci in una soffitta vicino al ciel”), Un amore da 50 lire (“in un ristorante economico, mangiando solo minestra, facendo a meno del vino, risparmiavo per starti vicino”), Il tassì (pieno di roba dimenticata, “due sospiri” e “tre illusioni” comprese, “spente insieme a un paio di mozziconi, e che la sera “va a riposare , e ricordare, là in periferia dove la gente non va in tassì), Fermi a un passaggio a livello (“mi hai parlato di te in un modo che non conoscevo… ma all’improvviso è passato via il treno, abbiam smesso di parlarci, poi mi hai chiesto se era un merci”). Sono storie brevilinee di gente povera col cuore urgente che non smette di desiderare: non soldi, ma qualcosa di più grande. Del ’62 è Io che amo solo te di Sergio Endrigo, cui Enzo rende omaggio interpretandola; di pochi anni dopo, 1968, è Non finirà mai (l’amore che nel suo stesso stato nascente è vocazione ad esistere per sempre). Si tratta di temi solo apparentemente adolescenziali: attese desideri speranze sensi di sproporzione amori delusioni ribellioni nel racconto di Jannacci non sono fragilità epidermiche dell’età puberale (così la chiamavano mai capito perché i Salesiani di Treviglio nelle ore di religione) ma indizi certi delle dimensioni costitutive dell’uomo, cioè del suo essere incompiutezza e domanda.

COME LEOPARDI - Volendo, possiamo riandare a un’analogia illustre: Giacomo Leopardi. Il cui radicale interrogarsi sul senso e il destino di tutto non è per niente attribuibile a psico-ritardo adolescenziale. Toppò infatti alla grandissima il solone dei soloni della letteratura italiana, il noto Natalino Sapegno, quando pretese di ricondurre la geniale inquietudine del poeta di Recanati agli scompensi psicologici di un teen-ager un po’ ingobbito da una ingenerosa natura, che oggi diremmo sfiga. Non possiamo fare a meno, a questo punto, di ricordare che anche allora, anni 50, fu una voce, ad alzarsi umile e indomita a ribellarsi al solone: la voceprofonda arrochita e pur capace di vigorose impennate di un grande sacerdote brianzolo il quale da seminarista recitava il Canto alla sua donna come ringraziamento dopo la Comunione e post mortem è in buona posizione nella lista d’attesa per la gloria degli altari.

PADRE FIGLIO E IL LIBRO DI POLITO - Ci sono poi nel disco canzoni che vorrei chiamare dell’essere figlio e canzoni dell’essere padre che si riconcorrono e richiamano tra di loro. Dell’essere figlio è La sera che partì mio padre (dove il guardare e ammirare il padre e prepararsi a seguirne le sorti è a mio avviso tema più sostanziale dell’antimilitarismo cui la canzone è improntata). Dell’essere padre sono una canzone del 1970, Maria me porten via (mi hanno arrestato ma non far sapere ai ragazzi che il loro papà l’hanno ammanettato come fosse un ladro) e una del 1981, Cosa importa (“la droga è un gioco, lo dicevi sempre, non mi ciulan mica e invece t’han ciulato proprio a te, a te che facevi il duro”).

Per essere padri bisogna essere figli. L’ho sentito affermare giorni fa a Cernusco sul Naviglio (provincia di Milano) da Mario Dupuis, animatore della comunità Edimar di Padova, che opera mirabilmente per ragazzi gravemente svantaggiati, nel dialogo con Antonio Polito in occasione della presentazione del libro di quest’ultimo, “Contro i papà. Come noi italiani abbiamo rovinato i nostri figli” (bel libro, da leggere, qui non si fa pubblicità, editore Rizzoli, € 14). Polito ha detto che su questa storia del padre-figlio val la pena “lavorarci”: giusto; credo che anche il Grande Enzo condivida.

UNO STONATO E’ LA SPERANZA - Ho lasciato alla fine – e forse non si dovrebbe fare così – qualche parola su l’inedita Desolato e la quasi inedita Senza parole (reinterpretazione di un testo del 1987). L’inedita, realizzata con la partecipazione del rapper J-Ax, intreccia un geniale caleidoscopio di citazioni tratte da 50 anni di canzoni di Jannacci (denunce, ammonimenti, quasi-profezie) con la consapevolezza dello spropositato mare di bisogno che la vita specie delle giovani generazioni oggi è, un mare che eccede ogni capacità di risposta: dunque “desolato se non trovo la risposta ai tuoi problemi”. Ma non è azzerata l’ultima positività che l’io sente desidera e attende, oltre e attraverso il grido reiterato “non mi basta!”: “desolato se la vita a me piace ancora tanto”. E in un mondo appiattito nel conformismo che non ha più niente da dire – Senza parole, appunto – un imprevisto (fuori dal coro) è la sola speranza, un imprevisto che può accadere e accade: “per fortuna c’è uno che stona, e come uno slogan vien fuori la luna”.