Freud, Giussani, Contri e il concetto di ‘fatto’

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Che cosa hanno in comune un ebreo medico, un laico in sacerdozio, (1) uno psicoanalista di lungo corso già allievo di Jacques Lacan? Un medesimo punto di vista, una Weltanschauung, una filosofia? La religione, la psicoanalisi? Non è quel che sostengo, mentre sottolineo - porto a fattor comune - una parola presente e rilevante nell’opera di tutti e tre: il sostantivo ‘fatto’.

L’idea mi è venuta leggendo l’intervista rilasciata recentemente da Giacomo Contri ad Antonio Gnoli (La Repubblica, 16 luglio 2017). (2)

Freud è partito dall’osservazione dei fatti.

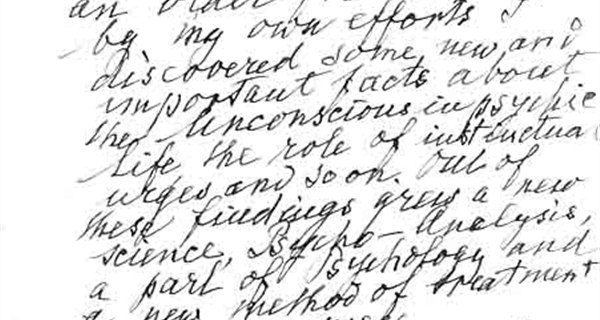

Il 7 dicembre 1938, pochi mesi dopo il suo arrivo a Londra per sfuggire alla persecuzione nazista, la BBC chiese e ottenne di intervistarlo. In nota riporto il breve testo in lingua originale, poco più di una pagina, e il file audio. (3)

“Sotto l’influenza di un amico più avanti negli anni e con i miei stessi sforzi, ho scoperto alcuni importanti fatti nuovi circa l’inconscio nella vita psichica, il ruolo delle sollecitazioni pulsionali e altro ancora. Da queste scoperte ha preso avvio una nuova scienza, la psicoanalisi, una parte della psicologia, e un nuovo metodo di trattamento delle nevrosi. Ho dovuto pagare pesantemente questa buona sorte. I più non davano credito ai miei fatti e ritenevano malsane le mie teorie. La resistenza è stata forte e spietata.”

Freud impernia la sua dichiarazione proprio sui “fatti”, per descrivere la dura lotta che era sorta intorno alle sue scoperte. Non sta parlando di religione, ma della, - nonché dalla - nuova scienza da lui fondata in mezzo secolo di incessante lavoro a Vienna.

Gli esempi di questi fatti possono essere molteplici: un sintomo (svenimento, dispnea, paralisi muscolare, tic), ma anche un lapsus e molti altri. Persino un sogno è un fatto della vita psichica.

Un inciso: nel 1969 il regista John Huston, che aveva realizzato pochi anni prima il film Freud. The Secret Passion, ebbe a lamentarsi dei tagli imposti dalla produzione, e disse: “...dopo che furono fatti i tagli (Freud) cessa di essere un investigatore super-efficiente che lavora sempre con argomenti razionali sulla scorta dell'evidenza, e diventa un certo tipo di genio malato e ispirato che coglie le risposte giuste nel limbo dell'ispirazione”. Huston aveva capito il modo di lavorare di Freud.

Del resto, il maltrattamento cui andò incontro Freud non era una novità. In Per la storia del movimento psicoanalitico (1914) egli scrisse:

“Nella fase presente della lotta intorno alla psicoanalisi la resistenza contro i risultati della psicoanalisi ha notoriamente assunto una nuova forma. Prima, ci si accontentava di contestare che i fatti asseriti dall’analisi fossero un fatto, e a questo scopo la tecnica migliore sembrava quella di evitare di verificarli. Questo procedimento sembra andar lentamente esaurendosi. Oggi si batte l’altra strada, quella di esaminare i fatti, ma sopprimendo attraverso interpretazioni deviate le conclusioni che ne risultano, in modo da preservarsi ancora una volta da verità scandalose.” (4)

Giussani: “Un fatto è un criterio alla portata di chiunque”.

In uno dei suoi testi, Giussani scrive che “un fatto è un criterio alla portata di chiunque”, appoggiandosi all’affermazione di tale padre Pierre Rousselot, riportata da Henri de Lubac: “Il Cristianesimo è fondato su un fatto, il fatto di Gesù, la vita terrena di Gesù.” E ancora: “L’imperativo cristiano è che il contenuto del messaggio suo si pone come fatto. Ciò non sarà mai sottolineato a sufficienza. Un’insidiosa slealtà culturale ha reso possibile, per l’ambiguità e la fragilità anche dei cristiani, la diffusione di una vaga idea di cristianesimo come discorso (…). No: è anzitutto un fatto, un uomo che è entrato nel novero degli uomini”. (5)

Nell’intervista a Gnoli, Contri si diffonde su don Giussani e sul rapporto personale che intrattenne con lui: “Era un prete che non aveva niente del prete. (…) Parlava di Gesù come di un ‘fatto’”.

Mentre scrivo, non ho la minima idea di quale effetto abbia oggi questa frase in chi vi si imbatte per la prima volta: certo non è scontata, né la si incontra facilmente: insomma, non circola. Anche questo è un fatto. Leggendo l’intervista, ci si accorge che a Contri non sfugge la difficile collocazione della proposta di Giussani: egli “non era sulla via tradizionale della “Riforma” della Chiesa: né Riforma né Controriforma. (…) Con il suo operato Giussani si portava dunque avanti rispetto alla storia del cristianesimo, non rientrava in schemi precostituiti, ortodossi o eterodossi.” (6)

Giacomo Contri: corpo e ‘inconscio’ come fatti.

In un suo saggio dal suggestivo titolo …e Dio non creò l’inconscio, (7) Contri pone ad esergo un’eccellente frase che Aristotele riprende da Agatone: “Sol questo pure a Dio non è concesso, ciò ch’è già fatto far che non sia fatto” (Etica a Nicomaco, VI,2). Lo stesso Contri la commenta così:

“Ciò che è già fatto è il corpo, la (prima) Città, il pensiero. Uniamo queste tre parole nell’unico concetto di aldilà. In questo articolo si parla dell’inconscio come di un fatto, per il fatto che è l’individuo a farlo. Si potrebbe obiettare che si tratti di uno di quei fatti che possono essere disfatti, come la casa costruita sulla sabbia. Possibile che un fatto come quel costrutto di pensiero che è stato chiamato a suo tempo «inconscio», ma che è la memoria di aver attivamente elaborato qualcosa, non possa essere disfatto? Come si può attribuire a un risultato di pensiero l’assurdità di ritenere che esso sia certamente solido come la casa costruita sulla roccia? Ai nostri pensieri merita di essere applicato il detto evangelico: «Tutti i vostri capelli sono contati».” (8)

Ora possiamo intendere come la questione rilevata da Freud (1914 e 1938) e quella denunciata da Giussani in un contesto affatto diverso (“un’insidiosa slealtà culturale…”) siano la medesima questione. In entrambi i casi è chiamato in causa il pensiero del singolo, cioè una realtà scomoda per l’organizzazione della Cultura di ogni tempo. C’è chi se ne è accorto. Non tutti.

Contri racconta a Gnoli di avere avuto vita difficile nel movimento psicoanalitico. Un punto non sfiorato dall’intervista è l’accusa che proveniva da esponenti del movimento psicoanalitico di allora, e che riguardava proprio la sua prossimità con Giussani. Era un’accusa di copertura, mossa da un ‘fronte interno’ alla psicoanalisi, italiana e francese, che non sopportava uno psicoanalista pensante in proprio e allo stesso tempo freudiano in toto. Gli rimproveravano la prossimità con Giussani per coglierlo in fallo: esattamente come avevano fatto i farisei con Gesù quando lo interrogavano sul sabato. (9) Peraltro, Contri non ha mai rinnegato il suo orientamento cattolico, e in quel clima bellicoso (1978) scriveva: “(…) radicatomi nel razionalismo teologico, cioè nella più lunga signoria storica della ragione, il monopolio laico-borghese dell’ateismo non solo non ha avuto la minima presa su di me, ma mi è sempre parso ridicolo, spregevole e filisteo, sul che il mio giudizio di psicoanalista non ha fatto che rinforzarsi.” (10)

Che cosa possiamo intendere per ‘fatto’? (11)

Atteniamoci ad una definizione ispirata al buon senso: un fatto è un evento, circostanza o accadimento della natura, ma anche un’azione compiuta in qualsiasi campo dell’attività umana: piove, l’aereo decolla in ritardo, una persona mi sorride o invece mi chiude il telefono in faccia, il capufficio elogia o stigmatizza il mio operato. Tutto registrato dai sensi e processato dal mio pensiero. Fin qui, la serie è disomogenea.

Occorre il diritto per distinguere tra specie diverse di fatti, nonché tra fatti e atti. Non posso diffondermi ora, ma annoto solamente che l’esplorazione del punto di contatto, diciamo così, tra la dottrina psicoanalitica (Freud) e la scienza del diritto (Kelsen) è ciò che ha consentito a Contri di formulare l’idea che la vita psichica è sempre vita giuridica, dunque imputabile. È un’idea incomprensibile ai più, me ne rendo conto, ma potabile e digeribile per chi, avendo conosciuto la cura del divano, abbia avuto modo di apprezzarne i risultati.

Fatto è ogni accadimento naturale o atto umano che abbia avuto conseguenze nella vita di un individuo o addirittura della collettività. Non esistono ‘fatterelli’, neppure nella vita quotidiana intessuta com’è di rapporti, abitudini, appuntamenti, successi o insuccessi, etc.

La stima intellettuale per la categoria del fatto promuove in chiunque (credenti e non) un sovvertimento generale della mentalità, un eccitamento del pensiero in quanto tale: finalmente liberi di farci venire delle buone idee!

Con queste mie note non ho inteso sant(on)izzare Freud, né ‘psicanalizzare’ Giussani. Ho invece preso sul serio una questione in sé semplice, quella della capacità stessa di osservare i fatti, ad ogni livello. Se non suonasse rétro, sarebbe il caso di dire: ce n’est qu’un début, è solo un inizio.

Note

1. Così Contri chiamò Giussani in uno scritto di molti anni fa, che ora non ritrovo.

2. L’intervista è reperibile online: http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/170716REP_GBC3.pdf

Essa è stata ripresa da Il Sussidiario, 27 luglio 2017.

http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2017/7/27/DON-LUIGI-GIUSSANI-Lo-psicanalista-Contri-per-lui-Gesu-era-un-fatto-fu-un-fulmine-a-ciel-sereno-/775760/

3. Cfr. Freud speaks to the BBC, http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/Testo_intervista_BBC_Freud.pdf, editor M. G. Pediconi. Nel brano che ho riportato in questa pagina, come in tutti quelli successivi, i corsivi sono miei.

4. Questo breve brano fu scelto da Contri come apertura delle prime pubblicazioni di Sic (giugno 1975), l’iniziativa editoriale cui aveva dato l’abbrivio in quegli anni, e dei libri di quella prima collana (tra cui La tolleranza del dolore e Lacan in Italia). Sic significa ‘è così’.

5. L. Giussani, All’origine della pretesa cristiana, Jaca Book, 1988, pag. 56 e pag. 47.

6. G.B. Contri, Luigi Giussani e il profitto di Cristo, pro manuscripto, 2005, pag. 9.

http://societaamicidelpensiero.it/wp-content/uploads/050510BB_GBC3.pdf

7. G.B. Contri, … E Dio non creò l’inconscio, in: La questione laica, Sic Edizioni, 1991, pagg. 77-105.

8. G.B. Contri, “Sol questo pure a Dio non è concesso…”, in: AA.VV., L’Aldilà. Il corpo, Sic Edizioni, 2000, pagg. 91-93.

9. Debbo questa osservazione, che faccio mia, ad una recente conversazione con Maria Gabriella Pediconi.

10. G. Contri, Lacan in Italia, Sic 1978. Subito, leggendo, pensai che bisognava saperla lunga per scrivere una frase come quella.

11. Per un rapido excursus quanto alla definizione del sostantivo ‘fatto’ mi sono servito del Grande Dizionario della Lingua Italiana di S. Battaglia, vol. V. Dopo una prima e più generale definizione, ne segue una seconda, coerente con la precedente e più vicina all’uso nelle discipline scientifiche: Ciò che è (o può essere) oggetto dell’esperienza scientifica, nella sua funzione di guida allo studio dei fenomeni di ogni ordine e grado e alla scoperta delle leggi che li governano.

Ancor più interessante è la definizione nell’ambito del diritto, ovvero il concetto di fatto giuridico: circostanza, accadimento a cui la norma giuridica ricollega il prodursi di conseguenze giuridiche, cioè la costituzione, la modifica, o l’estinzione di diritti, doveri, rapporti, situazioni giuridiche (e il temine è usato per designare sia l’astratto modello di accadimento delineato da una norma giuridica, sia il concreto accadimento storico che corrisponde al modello legale). Fatto giuridico naturale, fatto giuridico volontario: a seconda che non dipende o che dipende dalla volontà dell’uomo (nell’ambito di questa seconda categoria si distinguono a loro volta i fatti illeciti e i fatti leciti, a seconda che sono o no vietati dal diritto, come i reati e, rispettivamente, i contratti).