"Intanto rimaniamo uniti". Quando Freud si firmava "papà"

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

«INTANTO RIMANIAMO UNITI».

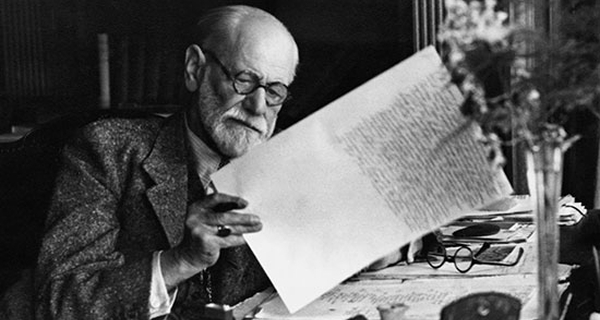

QUANDO FREUD SI FIRMAVA «PAPÀ»

«Un padre scrive ai suoi figli. Scrive loro quando sono in vacanza, quando si trovano in un soggiorno di cura o quando lui stesso è lontano da casa per farsi curare. Scrive ai figli militari al fronte, alla figlia che si è sposata all’estero, ai figli maschi che si sono trasferiti in paesi stranieri che offrono loro migliori possibilità professionali. Dopo la morte della figlia scrive al genero rimasto vedovo, oppresso dalla cura dei due nipotini, e a una nuora, per ringraziarla di avergli fatto avere certe foto di famiglia. Chiede ai figli delle cortesie, manda ai nipotini gli auguri di compleanno, allegando una banconota; combina incontri, dà consigli su questioni finanziarie o mediche, informa i figli delle più recenti novità di famiglia e vuole a sua volta essere tenuto al corrente.

In tutto ciò, che cosa è degno di nota? Perché dovremmo leggere queste lettere? Non sono banali solo perché non le ha scritte un uomo qualunque, bensì il fondatore della psicoanalisi, Sigmund Freud?» (corsivo mio). (1)

Ottima domanda. L’ha formulata il curatore dell’edizione tedesca di questo interessantissimo epistolario, M. Schröter, il quale ha raccolto più di cinquecento lettere che Freud scrisse a cinque dei suoi sei figli nell’arco di trenta anni, dal 1907 al 1938. Esse documentano come Freud abbia saputo trattare temi e argomenti della vita di tutti i giorni in modo niente affatto banale. Il merito di Schröter e della curatrice dell’edizione italiana (A. Ghilardotti) è quello di «non perdere nessuno dei fili di questa complicata matassa», costituita da relazioni familiari così ricche e feconde.

Qualcuno ha sostenuto giustamente che Freud è il personaggio storico di cui si hanno più notizie biografiche. Inoltre su di lui è stato scritto di tutto: un ventaglio di interpretazioni, diverse e contrastanti tra loro, da parte di sostenitori e detrattori. Personalmente, apprezzo moltissimo il lavoro di P. Roazen, storico non psicoanalista scomparso alcuni anni orsono, che a Freud dedicò molti anni di studio e diversi volumi. Dopo tanto appassionato lavoro, egli si accorse che «gli scritti di Freud dicevano già di per sé tutto quanto è necessario sapere, ammesso che si sapesse come leggerli». (2) E’ anche la mia opinione, al punto che vorrei trattenermi dall’usare qui aggettivi o espressioni quali saggio, stoico, punto di riferimento, pater familias, per invitare invece a leggere questo ricco e documentatissimo epistolario: ciascuno potrà farsene un’idea precisa, poiché in queste lettere vi è già tutto.

Per quasi cinquant’anni, dal 1891 al 1938, la famiglia Freud abitò in Berggasse 19, in un quartiere centrale di Vienna, in un grande appartamento che comprendeva anche i locali adibiti a studio. Lì Freud divideva il suo tempo tra il ricevimento dei pazienti, le riunioni con i colleghi e la vita familiare. Lì si dedicava alla lettura, alla stesura dei suoi saggi (molte migliaia di pagine) e alla fittissima corrispondenza. E’ noto che egli, oltre ad essere un instancabile lettore, fu anche un brillante scrittore.

Mi limito a poche annotazioni. Anzitutto, i dispiaceri e le prove che dovette affrontare non si tradussero mai in un cedimento al lamento o alla disperazione. L’elenco sarebbe lungo: dalla prima guerra mondiale, durante la quale i tre figli maschi combatterono al fronte, alla morte della figlia Sophie appena ventisettenne e incinta del terzo figlio; la morte del nipotino più amato; il cancro alla mascella, che lo costrinse a numerosi interventi chirurgici demolitivi e ad una protesi invalidante; e infine il nazismo e l’antisemitismo che lo costrinsero ad arrendersi alle pressioni di familiari e amici per espatriare a Londra nel 1938. Se a tutto questo aggiungiamo le delusioni procurategli da molti dei suoi seguaci, protagonisti di conflitti e scissioni nel movimento psicoanalitico, la sua condotta ci appare come la lunga testimonianza di una solidità indefettibile.

Quando la primogenita Mathilde aveva ventidue anni, le scrisse con affetto intelligente e discreto: «E’ la prima volta che mi chiedi aiuto (…) Da tempo immaginavo che, nonostante la tua ragionevolezza, temi di non essere abbastanza bella e dunque di non piacere a nessun uomo. Io ho sorriso e me ne sono rimasto tranquillo, anzitutto perché mi parevi bella abbastanza, e perché in secondo luogo so che, in realtà, da tempo ormai non è più la bellezza delle forme a decidere il destino di una ragazza, bensì la sua personalità.» (3)

Un altro dato salta subito all’occhio: il suo grande rispetto per l’autodeterminazione dei figli, che tuttavia non gli impediva di evocare in essi un certo senso di soggezione. Quando Oliver, appena iscritto al Politecnico, interruppe gli studi per intraprendere lavori saltuari, il padre, nonostante non fosse solito immischiarsi nelle sue scelte, lo convocò nello studio per dirgli: «“Dovresti rinunciarvi e metterti a studiare per i tuoi esami, in modo di darli il più presto possibile.” Parlò così seriamente, che Oliver si trovò costretto, controvoglia, a obbedire e a rinunciare al posto. Soltanto anni dopo riconobbe quanto dovesse essere grato a suo padre.» (4)

La morte di Sophie, a causa di una polmonite influenzale, fu un colpo durissimo per Freud, che trovava un’«abnormità che i figli possano morire prima dei genitori». (5) Eppure nello stesso giorno della morte di Sophie scrisse al genero Max la lettera più commovente di tutte: «Non ho bisogno di dirti che questa disgrazia non modifica in nulla i miei sentimenti verso di te, che continuerai a essere nostro figlio finché vorrai continuare a esserlo (…) tieni duro.» (6) Da quel momento non cessò di aiutare il genero e i nipoti in tutti i modi, anche dopo che Max si risposò: un esempio di partnership cui essi poterono solidamente appoggiarsi.

«Essere uomini è essere figli»: così Giacomo Contri sintetizza molto bene la teorizzazione freudiana del concetto di padre, da non confondere né con il paternalismo educativo né con l’esercizio del comando (quello che Freud chiamò Super-io). Il pensiero paterno favorisce invece l’eredità, che il figlio può prendere, addirittura con beneficio d’inventario. (7)

In ciò Freud è un padre sui generis, fuori da ogni schema. In queste lettere Freud non mette mai a tema la psicoanalisi, né pretende che i figli se ne occupino, mentre si firma quasi regolarmente papà, mostrandosi allo stesso tempo figlio tra figli: «E’ sorprendente come si possa diventare così vecchi e insieme si sia in grado di ricordare ancora così bene il tempo della propria giovinezza». (8) Come nessun altro prima di lui, Freud sa ripercorrere in lungo e in largo l’infanzia, quel tempo così decisivo per ognuno e così misconosciuto dalla cultura contemporanea. Lo fa senza alcuna cesura tra “sfera pubblica” e “sfera privata”, con i propri figli come con ciascuno dei suoi pazienti. Ancora con le parole di Roazen: «Freud uomo, con tutte le sue fragilità, è più degno di emulazione dell’idolo pietrificato che alcuni usano», (9) o hanno usato, per idealizzarlo.

NOTE

1. M. Schröter, Introduzione a: S. Freud, Unterdeß halten wir zusammen. Briefe an der Kinder, Berlino 2010. Gli originali delle lettere sono conservati per la massima parte nella Library of Congress di Washington. L’edizione italiana (S. Freud, Intanto rimaniamo uniti. Lettere ai figli, a cura di A. Ghilardotti, Archinto 2013) è una selezione di centotrentadue lettere. Il volume riporta fedelmente anche le accurate note biografiche, dedicate a ciascuno dei cinque figli (Mathilde, Martin, Oliver, Ernst, Sophie) e, in appendice, la cronologia, la bibliografia e una tavola dell’albero genealogico della famiglia Freud.

Nella stesura del presente articolo ho attinto al breve saggio redatto insieme alla collega M. Gabriella Pediconi e presentato al recente Convegno Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana: Lo sviluppo emozionale 50 anni dopo. Nodi e snodi all’ingresso dell’Infanzia e della adolescenza, Caserta, 27-28 Novembre 2015.

2. P. Roazen (1936-2005), Freud e i suoi seguaci, Introduzione all’edizione italiana, Einaudi 1998, pag. XVII.

3. Ivi, pag. 44.

4. S. Freud, Intanto rimaniamo uniti, op. cit. pag. 116.

5. Ivi, pag. 211.

6. Ivi, pag. 244.

7. Cfr. Giacomo B. Contri, Il pensiero di natura. Dalla psicoanalisi al pensiero giuridico, Sic Edizioni 2006. Il tema del padre è tra i più esplorati dall’elaborazione di Contri.

8. Ivi, pag. 134.

9. P. Roazen, op. cit. pag. XVIII.