Pio XI e la "Mit Brennender Sorge"

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

I Papi interessati alla vicenda furono Pio XI (Achille Ratti 1922-1939) e Pio XII (Eugenio Pacelli 1939-1958). Più che pensare ad una 'successione', nel caso di Pio XII si deve parlare di una 'continuità' nella posizione riguardo al nazismo, sotto traccia fino al pontificato ed allo scoperto dopo la elezione.

Per evitare distorsioni storiche è bene tener presente la sovrapposizione delle date ed incarichi svolti. Eugenio Pacelli fu collaboratore nascosto e consigliere di Pio XI. All'inizio del pontificato di Achille Ratti, Pacelli già si trovava dal 1917 Nunzio a Monaco di Baviera per diventare nel 1920 Nunzio presso il Governo della Repubblica di Weimar, incarico che occupò fino al 1930. Per questi uffici Pacelli fu considerato la 'longa manus' del Papa in Germania. Fu lui infatti a preparare il Concordato con la Baviera (1924) e con la Prussia (1929). Quando poi nel 1930 fu chiamato in Vaticano come Segretario di Stato al posto del card. P. Gasparri, mise a disposizione del Papa tutta la sua rara conoscenza della problematica tedesca. Ancora lui fu a condurre le trattative per il Concordato con il Terzo Reich (20 luglio 1933) ed a contribuire alla stesura della famosa enciclica Mit Brennender Sorge (14 marzo 1937) (36).

E' estremamente importante tener conto di questa attività pre-pontificale di Pacelli per non cadere in rischiosi equivoci: come se Pio XI fosse stato un 'duro' mentre il successore un pavido ed opportunista (37).

Achille Ratti prima dell'elezione papale aveva ricoperto diversi incarichi in Italia ed all'estero. Quello più importante per la conoscenza delle situazioni fu la nunziatura in Polonia che ricoprì dal 1918 al 1922. Come Pacelli parlava molto bene il tedesco. La conoscenza polacca dell'uno e tedesca dell'altro, messe insieme, contribuirono molto bene ad una visione oggettiva della reale situazione tedesca.

Contrario ad ogni forma di dittatura e totalitarismo, Pio XI cercò di fare tutto il possibile per frenare l'applicazione delle insane dottrine (38).

Fin dal 1925 (25 marzo) decretava tramite l'organo del Sant'Officio: "La Chiesa condanna l'odio contro il popolo già eletto da Dio, quell'odio cioè che oggi volgarmente suole designarsi con il nome di antisemitismo" (39).

Nei Concordati vide lo strumento giuridico per attuare l'opposizione ai singoli regimi. E' per questo che nel 1929 stipulò quello con l'Italia e nel 1933 con la Germania (Hitler era stato nominato Cancelliere del Reich il 30 gennaio 1933 ed il concordato fu firmato a Roma il 20 luglio dello stesso anno).

L'offerta per le trattative del Concordato non partì dal Vaticano ma dal Governo tedesco nella persona del vicecancelliere Franz Von Papen. La Chiesa, che per principio non fa mai cadere invano qualunque tentativo di riconcliazione, non poteva sottrarsi alla trattativa. Il Card. Pacelli, che vedeva lontano, era convinto che il governo di Hitler non avesse breve durata (40). Rifiutare l'offerta poteva un giorno ritorcersi contro la stessa Chiesa come mancanza di buona volontà.

Con l'ordinanza del 28 febbraio 1933 e la legge sui pieni poteri del 24 marzo seguente, Hitler aveva creato le due leggi fondamentali del futuro Stato nazionalsocialista. In tal modo poteva sottrarre alla Chiesa cattolica come alle altre confesioni religiose ed associazioni non di regime qualunque tutela di diritto. "La Chiesa quindi si trovò necessitata ad un concordato in una misura mai sperimentata fino a quel momento. Pertanto il concordato della Santa Sede con il Reich germanico va considerato un'arma difensiva... Infatti il concordato ha sostanzialmente aiutato la chiesa in Germania nell'impresa, non scontata, di conservare, nonostante il dominio hitleriano, la propria autonomia fino al punto che i vescovi ed il clero poterono predicare integralmente il patrimonio della fede e la dottrina morale nonché amministrare i sacramenti. Il fatto che il cattolicesimo tedesco abbia superato il Terzo Reich in modo sostanzialmente più integro di quasi tutti gli altri grandi gruppi, con cui è possibile un paragone, è anch'esso una conseguenza a lungo termine dell'accordo del 20 luglio 1933" (41).

Da parte loro i Governi stranieri capirono molto bene che non era sintomo di simpatia del Vaticano verso il regime nazista (42).

A fine conflitto Pio XII ricordando quegli avvenimenti così si espresse: "Nella primavera del 1933, il governo germanico sollecitò la Santa Sede a concludere un Concordato col Reich: pensiero che incontrò il consenso anche dell'episcopato e almeno della più gran parte dei cattolici tedeschi... Avendone questo (il Reich) fatto proposta, sarebbe ricaduta, in caso di rifiuto, sulla Santa Sede la responsabilità di ogni dolorosa conseguenza... Bisogna riconoscere che il Concordato negli anni seguenti procurò qualche vantaggio, o almeno impedì mali peggiori" (43).

Probabilmente al papa tornò alla memoria una frase che disse a Suor Pasqualina: "Quest'uomo (Hitler) è completamente invasato; tutto ciò che non gli serve, lo distrugge; tutto ciò che dice o scrive porta il marchio del suo egocentrismo; quest' uomo è capace di calpestare cadaveri e di eliminare tutto ciò che gli è di ostacolo" (44).

Non cedimenti, né paura ma solo desiderio di difendere la verità ed i diritti di ciascun cittadino anche non cattolico, compresi gli ebrei. Probabilmente senza questo accordo, non sempre capito da tutti, la Chiesa in Germania avrebbe potuto fare molto meno bene ed altre vite sarebbero state sacrificate.

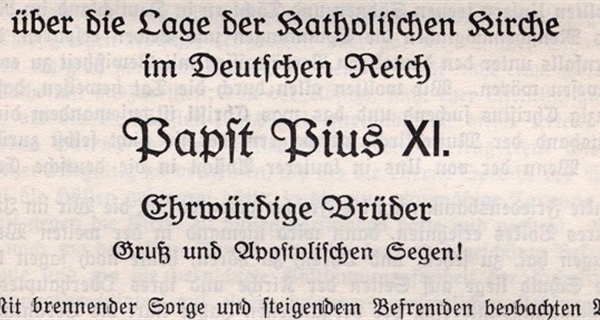

La controprova che Pio XI non si piegò con il concordato di fronte al nazismo è la famosa enciclica che emanò quattro anni dopo, "una delle più severe condanne di un regime nazionale che il Vaticano avesse pronunciato" (45).

L'iniziativa gli era stata presentata nella consueta lettera che i vescovi tedeschi usavano inviare al papa in occasione delle loro conferenze a Fulda. In questa del 19 agosto 1936, esprimevano al pontefice l'opportunità di una enciclica chiarificatrice. Pio XI accolse subito l'invito. Il Card. Faulhaber preparò una prima bozza, rielaborata poi dal Segretario di Stato card. Pacelli.

La Mit Brennender Sorge (14 marzo 1937) fu stampata in Germania clandestinamente (far pervenire in Germania dal Vaticano le copie già stampate poteva essere pericolosissimo), distribuita ai vescovi ed ai parroci per essere letta da tutti i pulpiti delle 11.500 chiese cattoliche della Germania il 21 seguente, domenica delle Palme. Le cronache riferiscono che alcuni parroci, per timore che venisse scoperta dal regime prima di poterla leggere, la nascosero... nel tabernacolo!

Gli storici concordano nel dire che Hitler, colto di sorpresa, si sentì completamente spiazzato, e andò su tutte le furie: "Il documento colpì di sorpresa il Reich, che in una violenta campagna di stampa lo definì come un tentativo criminoso su scala mondiale contro lo stato nazionalsocialista e il popolo tedesco" (46).

"Per la Chiesa tedesca l'enciclica ebbe come conseguenza un notevole inasprimento dell'oppressione. Bastava l'unico risultato positivo raggiunto a bilanciare le conseguenze negative?" (47).

Questi risultati fecero ricordare a Pacelli, una volta eletto papa, con quale gente doveva trattare.

Nella prima parte vengono riassunti i rapporti tra Stato e Chiesa in Germania dal 1933, fermandosi soprattutto sulle vane speranze poste nel concordato e nella lotta aperta contro la Chiesa. Nella seconda si condanna la filosofia del nazionalsocialismo, le sue tendenze panteiste, la divinizzazione della razza, del popolo, del capo dello Stato, l'ostilità verso l'Antico Testamento e gli ebrei, il rifiuto di una morale oggettiva universale e del diritto naturale.

Purtroppo le cose precipitarono e la persecuzione rincrudì proprio in seguito all'enciclica. Delle 55 Note di protesta inviate dal Vaticano a Berlino dal 1933 al 1939 nemmeno 12 ebbero risposta (48).

Diverse fonti confermano che il Card. Pacelli dal 1937 cadde in uno sconfinato pessimismo in quanto notava vani tutti i tentativi di frenare il Reich dall'attuazione dei suoi folli progetti. Forse era l'unico a non illudersi. Ciò che aumentava il suo dolore era il notare che neanche l'episcopato tedesco era concorde nell'intravedere il baratro in cui Hitler stava precipitando il mondo.

Il papa continuò ancora ad opporsi, ma purtroppo con nessun risultato visibile anche nella stessa Italia. Ne è prova un discorso che pronunciò il luglio 1938 contro il razzismo (49). La gerarchia fascista accolse con grande irritazione le sue parole. Ciano fece convocare il nunzio Borgongini-Duca per fargli presente tutto il suo disappunto (50). Lo stesso Mussolini, molto irritato per l'offensiva cattolica diede ordine di radiare tutti gli ebrei dal corpo diplomatico (51).

I Vescovi italiani fin dall'inizio avevano innalzato la loro voce, cercando di incarnare il pensiero del papa. Anche queste proteste non furono efficaci se in un giornale del 1931 si poteva leggere: "Se il Duce ci ordinasse di fucilare tutti i vescovi non esiteremmo un istante" (52).

Il grande Pio XI morì la notte del 10 febbraio 1939. Il 2 marzo veniva eletto Sommo Pontefice il Segretario di Stato Eugenio Pacelli con il nome di Pio XII.

Note

36) Il testo in tedesco si trova in Acta Apostolicae Sedis, vol. XXIX, 10 aprile 1937, p. 145-167. Per una trad. italiana integrale con testo tedesco a fronte, cfr. Enchiridion delle Encicliche, Dehoniane, Bologna 1995, vol. V, p. 1075-1127.

37) Per il periodo di Pacelli in Germania: cfr. E. Fattorini, Germania e Santa Sede (Le nunziature di Pacelli), Il Mulino, Bologna 1992.

38) Cfr. L. Salvatorelli, Pio XI e la sua eredità pontificale, Einaudi, Torino 1939; la lunga commemorazione del card. E.Tisserant per il XXV della morte tenuta il 17 luglio all'Auditorio di Palazzo Pio, in Osservatore Romano 19 luglio 1964, p. 3 e 6.

39) AAS, 1925, p.

40) Fondamentale per la storia del Concordato con il Reich è la monografia di L. Volk, Das Reichkonkordat von 20 Juli 1933, Magonza 1972. Cfr. anche A. Rhodes, Il Vaticano e le Dittature 1922-1945, Mursia, Milano 1973, p. 183-193; M. Maccarrone, Il Nazionalsocialismo e la Santa Sede, Studium, Roma 1947, p. 1-80.

41) H. Jedin, Storia della Chiesa, Jaca Book, Milano 1975, vol. X/1, p. 69 e 74.

42) Cfr. Th. E. Hackey, Anglo-Vatican Relations 1914-1939: Confidential Annual Reports of the British Ministers to the Holy See, Boston 1972, p. 252.

43) Discorso al Sacro Collegio, 2 giugno 1945, in Discorsi e Radiomessaggi di S.S. Pio XII, Poliglotta Vaticana, vol. VII (1964), p. 69.

44) Pasqualina Lehnert, Pio XII - Il privilegio di servirlo, Rusconi, Milano 1984, p. 54.

45) A. Rhodes, o.c., p. 211.

46) G. Martina, La Chiesa nell'età dell'Assoluitismo, del Liberalismo, del Totalitarismo, Morcelliana, Brescia 1970, p. 751; cfr. anche A. Rhodes, o.c., p. 213-218; M. Bendiscioli, Germania religiosa nel Terzo Reich, Morcelliana, Brescia 1977, p. 277-285; M.Maccarrone, o.c., p. 117-194, importante perché riporta il testo integrale in italiano e le varie Note che Reich e Vaticano si scambiarono.

47) B. Schneider, Pio XII - pace, opera della giustizia, Paoline, Roma 1984, p. 26; L. Villa, Un grande pontificato Pio XII, Ed.Civiltà, Brescia 1964; L. Villa, Pio XII - Papa calunniato e scomdo, Ed. Civlità, Brescia 1978.

48) Cfr. P. Lugaro, Cinquant'anni fa le encicliche di Pio XI contro il nazismo e il comunismo, Avvenire, 19 marzo 1987, p. 13.

49) Cfr. Discorsi di Pio XI, o.c., vol. III, p. 777-784.

50) Cfr. R. Hilberg, La distruzione degli Ebrei d'Europa, Einaudi, Torino 1995, vol. I, p. 662.

51) Cfr. G. Ciano, Diario 1937-1943, Rizzoli, Milano 1994, testo del 8 agosto 1938.

52) "Gazzetta", organo ufficiale del Partito Fascista della Calabria e Sicilia, 12 luglio 1931.