Gesù, Figlio di Davide: il cieco di Betsaida

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Il titolo «Figlio di Davide» compare in Marco per la prima volta sulle labbra di Bartimeo, il cieco di Gerico, a ridosso dell’ingresso trionfale in Gerusalemme, dove la folla saluta Gesù evocando il regno davidico.

Nel grande affresco del Vangelo di Marco le guarigioni dei ciechi conservano un’alta portata simbolica e accompagnano il cammino del catecumeno alla conoscenza piena dell’identità di Gesù.

Anche nella Siena medioevale la famosa Maestà di Duccio da Buoninsegna si presentava come un imponente ciclo catechetico che educava il credente a leggere la propria storia alla luce di quella fede che lo avrebbe condotto alla gloria della risurrezione.

Il cieco di Betsaida

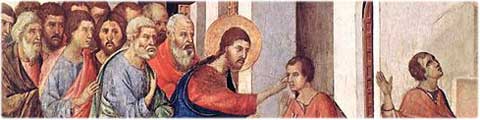

Nella predella posteriore della Maestà il miracolo del cieco, in particolare, preparava il credente a riconoscere nella trasfigurazione di Cristo sul Tabor e nella risurrezione di Lazzaro le primizie di quella risurrezione narrata più sopra nei pannelli del verso dell’ancona. (Figura 1)

Così l’autore del primo Vangelo, parco nel riportare insegnamenti e discorsi di Gesù, educa attraverso miracoli e guarigioni: il Nazareno non è un uomo come gli altri, nelle sue opere si riconosce la origine divina e la sua messianicità.

Prima della trasfigurazione Gesù aveva già incontrato un cieco, a Betsaida di Galilea patria di Pietro, Andrea e Filippo, e lo aveva guarito. Il luogo non è certo casuale. Betsaida, il cui nome significa casa della pesca, era un villaggio ebraico della Galilea frequentemente identificato con la città di Betsaida a settentrione del lago di Tiberiade, riedificata da Erode Filippo nel 2 sec. a. C. e chiamata Julias in onore della figlia di Augusto. Gli studiosi non accettano questa identificazione riconoscendo piuttosto nella Betsaida evangelica uno dei tanti piccoli villaggi della Galilea. In ogni caso si trattava di un luogo in cui vivevano molti stranieri, pagani e proseliti, come testimonia il nome greco portato dagli apostoli Andrea e Filippo, dunque, Betsaida è simbolo di una città dove l’ebreo, vivendo a stretto contatto con i pagani, rischiava di perdere la sua identità o di non tenere più in gran conto la legge. Perciò il cieco di Betsaida non invoca la guarigione, non sembra neppure essere interessato a Gesù, altri lo portano da lui. E Gesù prende il cieco per mano e lo conduce fuori dal villaggio.

Giunsero a Betsàida, dove gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora preso il cieco per mano, lo condusse fuori del villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?». Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa. E lo rimandò a casa dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio» (Mc 8,22-26).

Tutto questo è narrato da Duccio con la precisione di un miniaturista. Una folla si addensa dietro a Gesù; tra i volti anonimi di coloro che hanno accompagnato il cieco dal Maestro si riconoscono anche i volti di alcuni discepoli, come Giovanni e Pietro in primo piano. Davanti a Gesù solo il cieco e le vie deserte della cittadina il cui profilo sullo sfondo rimanda alla città di Siena. Duccio, come Marco invita il discepolo a rileggere nella situazione del cieco, la propria situazione e a vedere in Betsaida la propria città.

Cristo volta le spalle alla folla, la esclude dal miracolo, e rimane solitario ed appartato con l’uomo cieco. Solo i tre discepoli più vicini riescono a intravedere i gesti che accompagnano il miracolo.

Questi gesti sorprendono: sono i gesti di un taumaturgo, ma sono anche gesti che rimandano all’atto creatore. Un comportamento analogo Gesù lo aveva avuto poc’anzi, laddove Marco narra della guarigione di un sordo muto in piena Decapoli, dunque in territorio pagano (cfr. Mc7,31-37). Anche questo sordo muto gli viene condotto da altri e Gesù lo trae in disparte, lontano dalla folla, lo tocca sulla lingua con la saliva e gli pone le dita nelle orecchie. Mentre però questo pagano guarisce istantaneamente, il cieco di Betsaida guarisce in due riprese.

Dopo averlo toccato, infatti, Gesù chiede: «Vedi qualcosa?». Quegli, alzando gli occhi, disse: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano». Allora Cristo impone di nuovo le mani egli ci vide chiaramente e fu sanato e vedeva a distanza ogni cosa.

È l’unica volta che il Vangelo registra una guarigione non istantanea, a tappe. Come mai?

Alcuni elementi ci fanno comprendere che si tratta di una guarigione altamente simbolica. La struttura dei racconti di guarigione è generalmente fissa: le circostanze del fatto, il miracolo, le reazioni da parte della folla. Quella del sordo muto, ad esempio, segue fedelmente questa traccia. Il miracolo vuole dunque essere un segno volto a suscitare la fede nei pagani. Nella guarigione del cieco - invece - non c’è alcuna reazione da parte della folla e per la prima volta - appunto - si assiste a una guarigione progressiva.

Gesù, prima che gli conducessero il cieco, aveva definito i suoi “ciechi di cuore” (cfr. Mc 8,18) essi, infatti, non avevano compreso il fatto dei pani. Nella guarigione di questo cieco che ritrova la vista perché tratto in disparte, lontano dalla folla, cioè lontano dal frastuono, lontano da quei dialoghi che impediscono l’ascolto della Parola di Dio, si allora nasconde il cammino del discepolo. Non a caso Duccio pone in primo piano i discepoli, anzi li cita come unici testimoni oculari del miracolo. Questo miracolo era diretto a loro.

Notiamo poi che la risposta dell’uomo rivela che non era cieco dalla nascita: «Vedo gli uomini, poiché vedo come degli alberi che camminano».

Duccio raffigura i due momenti della guarigione mediante le ripetizione del miracolato, come in una sequenza filmica. Il cieco si trova prima davanti a Gesù, mentre viene toccato da lui e poi più oltre, ormai guarito, mentre getta il bastone e guarda verso l’alto.

Il cieco di Betsaida, proprio perché non è cieco dalla nascita, rappresenta il discepolo che ha già incontrato Gesù, eppure ancora non lo riconosce pienamente come Messia. Marco cogliendo qui, in Gesù, gli stessi gesti compiuti sul sordo-muto, traccia un parallelo tra le 2 guarigioni che diventano così un insegnamento per il catecumeno. Nel primo miracolo Gesù si manifesta come il Cristo perché capace di aprire l’orecchio a chi non ha mai obbedito al comando principale della fede ebraica: Shemà Israel! Ascolta Israele! Ma se un pagano si è dimostrato subito pronto all’ascolto, il discepolo conosce invece tentennamenti e ritardi. La guarigione in due tappe del cieco di Betsaida, e quindi presumibilmente di un ebreo, dice come la sequela del discepolo avvenga tra dubbi e tentazioni. Paradossalmente il discepolo, a differenza del pagano, esita e tarda a conoscere Gesù.

Il cieco di Duccio guarda in alto, non è però uno sguardo rivolto verso il cielo, bensì rivolto alle scene della Passione di Gesù che si dispiegano proprio sopra di lui. Nei pannelli superiori, infatti, quel Cristo che ora lo restituisce alla luce del sole e della fede, viene bendato e vilipeso davanti a Pilato, quel Messia che gli aveva aperto gli occhi alla comprensione della Legge, viene - in nome di quella stessa Legge - processato e condannato. In questi pannelli, il fatto dei pani che gli apostoli non avevano compreso, si rivela in tutta la sua grandezza. Qui il Cristo cieco, è veramente luce del mondo, il Cristo accusato di bestemmia risplende come la Parola del Padre fatta carne, fatta Umanità.

C’è molto silenzio nella scena dipinta da Duccio. Nessuna bocca è aperta o semi aperta, neppure quella del cieco guarito. Cristo, di fronte a questa guarigione e alla rivelazione di lui che ne consegue, chiede il silenzio, non è ancora giunta la sua ora.