Il Nuovo Adamo

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Il catecumeno pagano (e probabilmente romano) che si poneva alla sequela di Cristo seguendo passo passo l’annuncio evangelico, veniva introdotto fin da subito nella verità paradossale dell’esistenza cristiana

Dopo il titolo, che comincia con un solenne archè, principio, Marco ci riconduce veramente a quel principio, dove secondo la Scrittura tutto era deserto. In questo deserto grida una voce: Preparate la strada del Signore! Questo grido, preso da un passo del profeta Isaia, è proclamato da Giovanni il Battista che come araldo annuncia la venuta di uno che battezza nello Spirito Santo, di uno che è la Parola. Potremmo re-interpretare così questo passo: la voce annuncia la Parola colma dello Spirito di Dio. E questa voce risuona nel deserto. Marco cita il passo di Isaia scegliendo la variante dei LXX (cioè del testo greco, quello peraltro più usato al tempo di Gesù tanto nella Palestina, che nella diaspora), una variante che, differenziandosi dal testo originale ebraico nella punteggiatura, cambia il senso della frase. Il testo ebraico dice infatti: Una voce grida: Nel deserto preparate la strada del Signore e lascia così intendere che sia il popolo ad essere nel deserto e a dover preparare da lì la strada. Il testo greco usato da Marco, invece, afferma che è il profeta ad essere nel deserto e, dunque, la sua voce risuona limpida dentro a un grande silenzio. La Parola cioè, risuona in un contesto di assoluta verginità. Del resto deserto e parola sono vocaboli molto vicini in ebraico poiché deserto si dice deber, e parola dabar. È nel deserto - secondo Osea - che Dio ha attirato Israele per parlare al suo cuore. Nel deserto è spinto anche Gesù, dopo essere stato battezzato da Giovanni. È l’inizio reale della missione di Cristo.

Il deserto di cui qui si parla non è sabbioso come quelli del sahara, ma aspro e pietroso. Da questo panorama trae spunto il Tentatore quando, vista la fame di Gesù, gli chiede di trasformare le pietre in pane. Così lo ritrae il Pier Paolo Rubens in un suo dipinto a olio dal titolo appunto: Tentazione di Cristo. (Figura 1)

In uno scorcio prospettico arditissimo (1), che riprende la scena come vista dal basso, Gesù siede fra le rocce, come su un trono, regale e maestoso, mentre accanto a lui una figura grottesca, dalle sembianze umane e dal volto animalesco, lo insidia porgendogli una pietra, affinché venga trasformata in pane. Conosciamo le altre tentazioni da Matteo e da Luca, mentre Marco neppure le nomina. A lui non interessa dire come e in che modo Cristo fu tentato, a lui interessa piuttosto sottolineare che anche il Figlio di Dio fu tentato. Annota, infatti, semplicemente: Subito dopo (il battesimo) lo Spirito lo sospinse nel deserto e vi rimase quaranta giorni, tentato da satana; stava con le fiere e gli angeli lo servivano.

Agli uditori di Marco, doveva fare una impressione enorme il fatto che Cristo fosse stato insidiato dalle fiere, dal momento che essi, cristiani di Roma, quotidianamente rischiavano di essere mandati in pasto alle belve nell’arena dell’Imperatore. Tra gli artisti più noti nessuno registra nei suoi dipinti questo passo, tipico di Marco, sebbene il Tentatore sia spesso ritratto (come ad esempio in Duccio e nell’Angelico) con fattezze animalesche.

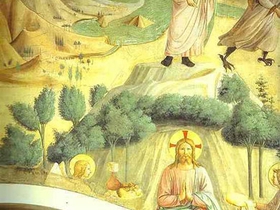

L’Angelico, in particolare, nel frammento dell’affresco della cella 32 (2), (Figura 2) pone Gesù dentro un panorama roccioso, ma non privo di alberi. Nella parte bassa dell’affresco, Cristo è servito dagli angeli; in quella alta, sul monte Cristo scaccia un demonio che ha artigli da uccello rapace e ali da pipistrello. Fa da sfondo alle tentazioni il paesaggio ameno della Palestina, quasi a sottolineare, come vuole l’accezione marciana, che le tentazioni per Gesù non cessarono dopo quaranta giorni (simbolo peraltro di una generazione), ma continuarono lungo tutto il suo ministero. L’Angelico a differenza di Rubens o anche dello stesso Duccio, ci offre l’immagine di un Cristo luminosissimo, estraneo ai turbamenti prodotti dal male o al servizio amoroso degli angeli.

Certo la contemplazione di quest’affresco doveva condurre il monaco a quella santa indifferenza, a quell’impassibilità scevra da timori e insensibile alle consolazioni, che caratterizza la vita monastica. Tuttavia la serena compostezza di Cristo, unita alla straordinaria bellezza del luogo in cui l’Angelico colloca l’evento, rimanda a qualcosa di più profondo. Rimanda a un passo di Isaia, cui certamente Marco ha pensato nel riferire la permanenza di Gesù nel deserto tra angeli e fiere. Isaia tra i segni che devono accompagnare il messia annovera quello delle relazioni totalmente rinnovate, che riportano l’uomo alla sua signoria originaria: Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi (Is 11, 6-8). Anche il Beato Angelico - come Marco - presenta Cristo come l’uomo nuovo, il nuovo Adamo riconciliato con il creato e con le creature.

Se guardiamo allora questi primi passaggi del vangelo di Marco ci accorgiamo di essere in presenza di una vera e propria ouverture. Marco si comporta come un regista ponendo all’inizio la scena finale.

Il catecumeno pagano (e probabilmente romano) che si poneva alla sequela di Cristo seguendo passo passo l’annuncio evangelico, veniva introdotto fin da subito nella verità paradossale dell’esistenza cristiana. Anche lui, alla fine del catecumenato, ricevendo il battesimo si sarebbe sentito chiamare “figlio prediletto” e sarebbe entrato a pieno titolo fra gli eredi del regno dei cieli, ma sarebbe stato anche spinto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Colui che, in Roma, diventava cristiano si condannava infatti alle catacombe e si esponeva al martirio L’immagine di Cristo nuovo Adamo che vive pacificamente tra le fiere e tra gli angeli, è quella della stessa esistenza cristiana che sperimenta quotidianamente la lotta tra bene e male, tra le forze di satana (le fiere) e la potenza provvidente di Dio (gli angeli). Il cristiano contemporaneo di Marco, molto più di noi che dobbiamo “accontentarci” di un senso traslato, aveva ben chiaro cosa fosse stare con le fiere, e tuttavia aveva anche la certezza, testimoniata da migliaia di martiri, del soccorso degli angeli e dell’aiuto di Dio nell’ora della prova.

Alla luce di questo anche l’impassibilità richiesta al monaco cui si accennava, viene ad essere precisata. Non si tratta di rinnegare sentimenti o reazioni emotive, non si tratta - in definitiva - di una condanna alla propria umanità, si tratta piuttosto di rimanere ancorati a Cristo, nel bene e nel male, avendo la certa speranza che la vera patria è nei cieli e tutto quanto si opera quaggiù è pur sempre in vista di un Bene maggiore e imperituro.

Saremmo tentati di pensare che Marco, fin dalle prime righe del suo vangelo, abbia già rivelato molto, se non l’essenziale, dell’identità di Gesù e dell’identità del discepolo, facendo anzitutto comprendere l’assoluto legame tra le due realtà.

Nel titolo, infatti, si è detto che Gesù è il Cristo, cioè il Messia e segni anche evidenti lo testimoniano: nel battesimo il Padre lo chiama Figlio prediletto e lo Spirito Santo lo assiste nella vita tra lotte e consolazioni (il numero quaranta è, biblicamente parlando, il tempo pieno di una generazione e, dunque, di una vita). Non si comprende bene, allora, come mai Marco impieghi tutto il suo vangelo o quasi per rispondere alla domanda sull’identità di Gesù e soprattutto come mai così spesso nel racconto marciano Gesù imponga il silenzio circa la sua identità a quanti in qualche misura venivano a conoscerla.

La risposta la si trova nella vita stessa di Marco. Quel giovinetto che nell’ora della passione di Cristo, scappa terrorizzato e nudo nella notte, è quello stesso uomo che, nel telero del Bellini, annuncia Cristo impavido sotto lo sguardo del suo carnefice. A quanti abbracciano la sequela di Cristo, Marco propone di fissare lo sguardo sul già dell’umanità rinnovata di Cristo che sta tra le fiere e gli angeli per giungere, dopo la pasqua, cioè dopo aver lavato le proprie vesti (la propria identità) nel sangue del Redentore, a rinnovare il non-ancora della propria umanità e a trovare nel battesimo la forza per rendere ragione della propria fede e della propria speranza.

Note

1. La riproduzione farebbe pensare all’ affresco di un soffitto, mentre si tratta in realtà di un modesto pannello.

2. Il frammento non è tutto di mano dell’Angelico, infatti, nell’ala nord del Convento di san Marco in Firenze, e precisamente dalla cella 32 alla 38, si registra l’intervento di collaboratori tra cui Benozzo Bozzoli.