Terzo quadro. La condanna e la morte: il re dei Giudei e il figlio di Dio

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

In questo ultimo quadro Gesù pronuncia le sue ultime parole, davanti a Pilato e sulla croce. Alla domanda del Governatore romano: sei tu il re dei Giudei, Cristo risponde: tu lo dici. Sopra quest'ultima rivelazione, Marco lascia calare il sipario del silenzio. Non c'è più nulla da aggiungere circa l'identità di Gesù, le ultime parole sulla croce saranno rivolte al Padre. Saranno le parole che decretano il pieno compimento dell'abbandono in cui il Messia è confinato: Eloì, Eloì, lemà sabactàni?, che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Grazie a questo abbandono è ricomposta l'unità tra Dio e l'umanità dispersa a causa del peccato.

La regalità di Gesù in mezzo a una folla sempre più inferocita è resa magistralmente da Bosch che al Christus Passus ha dedicato diverse opere. Il Cristo deriso (Figura 1) della National Gallery di Londra, [Coronazione di spine 1495-1500 Olio su legno,

73 x 59 cm National Gallery, Londra] in particolare, disegna la spirale della violenza. La folla non fa ressa attorno a Gesù, come nel Cristo porta-croce di Gand, ma quattro uomini, segno dei quattro punti cardinali e dunque segno della totalità della terra, ruotano attorno a lui creando un movimento centrifugo dal quale Cristo sereno e diafano emerge in tutta la sua bellezza.

Il primo uomo in verde, in alto a sinistra, è quello che incorona il Salvatore. Una strana lancia gli trapassa il copricapo e il braccio con cui incorona Cristo è ricoperto da un guanto di ferro. Quest'uomo simboleggia il potere di ogni tempo, i Pilati della storia che con pugno di ferro cingono di spine gli innocenti. Lo sguardo è perso ed è lo sguardo di chi non comprende, di chi persegue vie e destini, lontani dalle vie dello spirito. In questo volto è espressa efficacemente la meraviglia di Pilato annotata da Marco: Pilato lo interrogò di nuovo: «Non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano!». Ma Gesù non rispose più nulla, sicché Pilato ne restò meravigliato (Mc 15,4-5).

In alto a destra un secondo volto che incarna la violenza e la crudeltà raffinata. Quest'uomo porta il collare di un cane, del cane pastore, ma pasce quella violenza cantata dal salmo 22: un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi (sal 22, 17-19). Sul copricapo porta una foglia di quercia con la ghianda, cibo dei porci. I pensieri di quest'uomo si nutrono di un cibo impuro: i cattivi pensieri e gli istinti peggiori che albergano nel cuore umano. Ma questi istinti sono razionalizzati, giustificati, muovono la vita e informano l'esercizio del potere di questo capo militare. In questo romano, usurpatore e violento, si nascondono tutti gli usurpatori della storia.

In basso a destra un volto caricaturale, un uomo che veste i panni di un notabile. La sua espressione denota stupidità. Non si comprende se voglia strappare di dosso o imporre il mantello a Gesù, il suo gesto è come bloccato nel tempo ed egli resta immobile, come il suo sguardo. Questo personaggio incarna la maldicenza di ogni epoca, una maldicenza stolta, invidiosa, ottusa, che rimane imprigionata nei suoi stessi pensieri e nelle sue stesse parole. Come quella di Erode che - secondo il Vangelo di Luca - rivestì Gesù di una veste bianca prima di mandarlo a Pilato. Il mantello di Gesù, comunque, risplende già della gloria della risurrezione e resta saldamente annodato al collo senza subire danno dalla furia stolta del suo assalitore. Così Bosch incoraggia i calunniati di ogni tempo: attestando l'inesorabile limite imposto da Dio al male. Si rivelano in costui la verità dei pensieri che Marco stesso aveva messo in cuore a Pilato riguardo al Sinedrio. Pilato, secondo l'evangelista, sapeva infatti che i sommi sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia (Mc 15, 10).

L'ultimo uomo simboleggia il potere occulto, l'esoterismo e la magia; ne porta i simboli sul copricapo rosso: la stella, la luna e le sfere appese alle punte. Egli impugna un bastone quasi fosse una bacchetta magica e tocca le mani di Gesù con lusinga e malizia, come chi sa di poter confidare in un potere spirituale che va oltre i poteri umani. Lo sguardo, infatti, è carico di perfidia, ma la direzione dell'occhio rivela uno strabismo accentuato: le prospettive del mistero dell'iniquità sono sghembe, le sue vie distorte. Quando si crederà di aver messo le mani sul potere divino, allora il male e il suo mistero vedranno manifestarsi la loro fine.

Nelle mani di questo potere miope sembra essere caduta la folla che nonostante la volontà di Pilato di salvare la vita al re dei Giudei, rivendica a gran voce la condanna: I sommi sacerdoti sobillarono la folla perché egli rilasciasse loro piuttosto Barabba. Pilato replicò: «Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei Giudei?». Ed essi di nuovo gridarono: «Crocifiggilo!». Ma Pilato diceva loro: «Che male ha fatto?». Allora essi gridarono più forte: «Crocifiggilo!». E Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso (Mc 15, 11-15).

La crocifissione avviene per Marco nella più completa indifferenza. Durante il cammino verso il Golgota, il Cireneo è costretto a portare la croce. Marco non parla del buon ladrone, ma nella presenza dei due condannati coglie l'adempimento delle Scritture: Con Gesù crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. E fu adempiuta la Scrittura che dice: «E' stato noverato tra gli scellerati.»

Sopra di lui la condanna: il re dei Giudei, attorno a lui la derisione: I passanti lo insultavano e, scuotendo il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, salva te stesso scendendo dalla croce!». Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso! Il Cristo, il re d'Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo». E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano (Mc 15, 29-32).

A questo punto Marco annota: Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del pomeriggio. Mentre il sole è al culmine del suo cammino, la terra è avvolta da una tenebra assoluta. Si rivela qui il vero sole, la vera luce e si rivela grazie anche all'ottenebrarsi della luce naturale. Al grido della morte di Cristo si contrappone il grido del Centurione romano: Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era Figlio di Dio!» (Mc 15, 37-39).

Il pagano, il lontano, uno appartenente al popolo degli usurpatori, e però anche un romano, come i destinatari del Vangelo di Marco a cui lo stesso Pietro aveva predicato la buona novella: costui si rivela alla fine come il vero credente. I discepoli sono fuggiti, mentre uno che non ha conosciuto Cristo, che non l'ha seguito per le vie di Galilea qui, sotto la croce riconosce la sua vera identità: Egli è il Figlio di Dio.

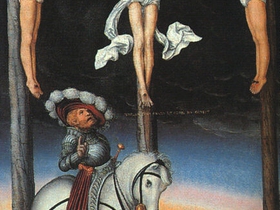

Luca Cranach il vecchio, (Figura 2) grande esponente della rinascenza tedesca, negli anni della maturità, mentre era borgomastro a Wittemberg, dipinse su legno una crocifissione singolare. [Crocifissione e conversione del Centurione 1536 Pannello di Legno National Gallery of Art, Washington] Le tre croci si stagliano su un panorama oscuro e desolato mentre davanti a Cristo c'è soltanto il Centurione che grida la sua professione di fede.

All'orizzonte è rimasto il bagliore del mezzogiorno, oscurato però da nubi minacciose. Cristo sta emettendo l'ultimo grido, mentre il suo perizoma che si staglia bianchissimo contro il nero del cielo, rimanda in qualche modo al velo del tempio, che nel momento della morte di Cristo si squarcia nel mezzo. Qui si compie la nuova Pasqua. Qui, ed ora, si consuma il sacrificio eterno. Cristo ormai è il vero tempio. Le croci sono messe a triangolo di modo che, quella di Gesù, risulta essere il vertice. Il ladrone buono, sulla croce di sinistra, fissa il misterioso Condannato, mentre l'altro gira il volto di scatto in segno di rifiuto. Sotto a Cristo, il centurione a cavallo, indossa la divisa dei soldati della Sassonia del cinquecento. Il dito è puntato verso il cielo e sullo sfondo scuro si disegna la sua professione di fede: Veramente quest'uomo era figlio di Dio.

Solo a questo punto Marco rivela le presenze amiche, la presenza della Chiesa. Questo pagano è arrivato alla fede per grazia e per il dono dello Spirito effuso da Gesù sulla croce. Qui, per Marco, c'è già simboleggiata la Pentecoste che aprirà la salvezza a tutti i popoli. È necessario però che accanto al dono gratuito e sovrabbondante del Cielo, ci sia la Chiesa che accompagni il cammino dei catecumeni, di coloro che, accogliendo lo scandalo della croce diventano veri discepoli di Gesù.

La Chiesa che Marco dipinge è tutta al femminile. Egli non registra la presenza di Giovanni accanto alla Madre: C'erano anche alcune donne, che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Màgdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.

Marco non registra esplicitamente la presenza di Maria, forse perché Maria è totalmente assimilata al Figlio: anche su di lei cala il silenzio. Marco sottolinea invece la presenza delle donne, delle donne e di un pagano. Per mezzo delle donne e dei pagani, cioè per mezzo dei meno considerati e degli esclusi da parte dell'antica legge, si diffonde l'annuncio di salvezza offerto a tutti i popoli.

Un Chiesa al femminile descrive anche Giotto, (Figura 3) in affresco del ciclo della cappella degli Scrovegni, con cui abbiamo aperto la nostra meditazione. A parte l'apostolo Giovanni, sono le donne le uniche testimoni della crocifissione. Sono tutte lì, alla sinistra della croce cioè dalla parte dove zampilla il sangue del costato. Tra di loro ce n'è anche una senza aureola, nascosta ma presente, anche lei incurante del pericolo e dei romani. Tra la folla di destra, quella delle guardie urlanti e dei soldati intenti a dividere le vesti di Cristo, il centurione alza la mano: lui solo - in quel gruppo - ha l'aureola, la sua professione di fede l'ha santificato. Egli, come Pietro, ha conosciuto che Gesù è il Cristo, non mediante le forze della carne e del sangue ma mediante lo Spirito di Dio.

Alla scuola di questo Spirito, nella scia luminosa del cammino di queste umili donne, prima fra tutte Maria, la Madre di Gesù, si deve porre quel discepolo che ha percorso fino a qui il tragitto disegnato da Marco nel suo Vangelo.