Gesù, Figlio di Dio, Figlio di Maria - 1

- Autore:

- Curatore:

- Fonte:

Figlio di Dio, figlio di Maria, in questi due termini è racchiuso il mistero dell'Incarnazione sul quale la Chiesa sosta in meditazione durante il tempo di Avvento e di Natale. Il secondo arco narrativo di Marco si apre e si chiude con questi due appellativi di Gesù che saranno, oggi, oggetto della nostra meditazione.

Il Figlio di Dio

Nel secondo arco narrativo l'obiettivo dell'evangelista Marco è puntato di nuovo sulla folla che segue Gesù per essere guarita e in particolare sugli indemoniati: Infatti ne aveva guariti molti, così che quanti avevano qualche male gli si gettavano addosso per toccarlo. Gli spiriti immondi quando lo vedevano, gli si gettavano ai piedi gridando: Tu sei il Figlio di Dio! Ma egli li sgridava perché non lo manifestassero (Mc 3, 10-11).

Il titolo Figlio di Dio introduce quello che sarà il tema dominante di tutto il secondo arco narrativo: di chi è figlio Gesù? Qual è la sua vera famiglia? Il testo prosegue, infatti, con la chiamata dei dodici dove Marco sottolinea: chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono da lui e ne costituì Dodici che stessero con lui (Mc 3, 13-14).

L'appellativo figlio di Dio - che tanto ha fatto discutere gli studiosi, i quali spesso affermano che l'espressione Figlio di Dio, uscita dalle labbra degli spiriti immondi, è ben lontana dall'avere l'attuale contenuto teologico - viene spiegata da Marco proprio con la chiamata dei Dodici. [1]

Gesù ha una somma liberalità nello stare con chi vuole: chiama liberamente a sé quelli che vuole ed essi obbediscono a quella chiamata aderendovi con gioia. Non solo Gesù ha scelto con chi vivere, ma si è scelto anche una Madre dalla quale nascere. Egli manifesta così la sua divinità, mostrando di conoscere il cuore e il destino degli uomini e di saperli chiamare per nome, tanto da mettere subito in chiaro che non i legami di sangue contano per lui, ma quei legami che il Padre suo tesse nel segreto, come l'episodio della professione di Pietro metterà bene in luce.

Marco, infatti, presenta poi una sorta di dittico con il quale rivela la vera e la falsa famiglia di Gesù: Entrò in una casa e si radunò di nuovo attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; poiché dicevano: "È fuori di sé" (Mc 3, 20-21).

Alcuni, dunque, che pure si definiscono "i suoi" si scandalizzano di lui, dicono: «È fuori di sé» cioè ha delle manie, è pazzo. E poi ancora gli stessi parenti (tra cui anche Maria, sua madre) stando fuori lo mandarono a chiamare: Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta la folla e gli dissero: "Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano". Ma egli rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?". Girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre" (Mc 3, 31-35).

È singolare questo rimbalzo di termini: coloro che giudicavano Gesù fuori di sé, quando lo cercano restano fuori, cioè rimangono all'esterno del suo mistero, non entrano nella vera famiglia di Gesù.

Stando così le cose non si comprende allora come mai tra questi che stanno fuori ci sia anche la Madre di Gesù. Ella non fu la prima ad avere tutti i requisiti necessari per essere vera familiare di Cristo?

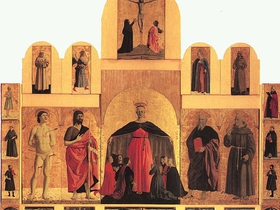

Un polittico di Piero della Francesca (Figura 1) ci aiuterà a rispondere compiutamente a questa domanda.

La Vergine campeggia al centro della composizione (Figura 2) come turris eburnea, cioè come la donna forte che ha saputo in tutto compiere la legge dell'Altissimo. Nel dipinto Piero conserva una sobrietà e una linearità assoluta e, dunque, l'attenzione che egli riserva ad alcuni particolari desta stupore e invita riflettere. Maria è vestita con tessuti modesti, ma è incoronata regina. La corona ha lo stesso diametro dell'aureola. Ella possiede la regalità della santità, del suo essere stata anzitutto serva del Signore. Maria porta inoltre una cintura di cuoio, con cordone doppio, segno della sua verginità. La posa statuaria e i tratti del volto di questa Madre di Misericordia rimandano a un'altra Madonna, la Vergine Partoriente (Figura 3), dipinta da Piero a Monterchi [2]. Se il cordone, quasi monacale, dice la verginità di Maria, il leggero rigonfiamento del panneggio sul ventre dice la sua maternità. Una maternità che, per quanto vera e concreta, non segue le leggi della carne e del sangue.

Nel polittico, sopra e sotto al pannello centrale, si trovano due pannelli con i principali eventi del mistero di quel Bimbo che ella ha portato nel grembo: la morte in croce e la sepoltura. Sono eventi scandalosi per uno che veniva chiamato Figlio di Dio: come può, infatti, il Figlio di Dio morire e conoscere la corruzione del sepolcro? Queste parvero agli occhi dei più le prove certe che Cristo non fosse il Messia, il quale, secondo la tradizione, canta nel salmo 16: non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione (Sal 16,10).

Maria credette invece anche in quell'ora, tanto da essere la prima (tra pochi altri) a seguire il figlio fin sotto la croce. E così ce la descrivono due pannelli del polittico della Misericordia: con le braccia tese ad accogliere quel corpo di cui ella stesa fu Madre.

L'intero ciclo della predella, come anche i santi nelle colonnine laterali, non sembrano essere di Piero. Quest'opera di Piero fu sfortunata fin dal suo inizio. Anzitutto la sua esecuzione sembra aver sfondato i tempi pattuiti dai committenti [3] e questi devono aver chiesto ad altri artisti di portare avanti il lavoro. Inoltre, commissionato dalla Confraternita della Misericordia nel 1445, il Polittico sarà completamente smembrato nel Seicento, quando cioè la Confraternita cessò di esistere, e andrà così irrimediabilmente perduta la bella cornice lignea dorata che lo incorniciava, rendendo oggi più difficile stabilire quale fosse, in origine, l'effettiva posizione dei diversi pannelli. Rimane certo che il grande pannello della Madonna della Misericordia fosse posto al centro del polittico e non si può non ravvisare uno stretto parallelo tra questa immagine della Mater Ecclesiae a quella della Mater Christi dei due pannelli più piccoli. Proprio grazie alla fedeltà con cui Maria ha accolto quel Corpo che ha portato in grembo, ora può essere anche Madre del corpo mistico di suo Figlio, cioè Madre della Chiesa.

Chi è mia Madre, chi sono i miei fratelli? È la domanda che Gesù rivolge ai parenti che lo cercano stando fuori. Ecco sotto la croce e al sepolcro la vera Madre! Ecco sotto il manto di questa Madre i veri fratelli di Gesù.

L'identificazione delle persone ritratte da Piero è incerta, riconosciamo con certezza lo stesso artista, il primo a destra della Vergine, e qualcun altro ha visto nel notabile vestito di rosso Giovanni Bacci, già ritratto nella tavola di san Girolamo e in quella della Flagellazione di Cristo, ma non tutti gli studiosi sono d'accordo [4]. Vi vediamo, comunque, rappresentate persone di alto lignaggio che vivono condizioni diverse (un uomo incappucciato, un artista, un notabile in veste rossa e un giovane; una fanciulla dai capelli sciolti sulle spalle, due dame, una vedova), tutte sono disposte sotto il manto della Vergine come dentro l'abside di una chiesa. Anche il gioiello che tiene chiuso il manto di Maria, un rubino ovale incastonato in un giro di perle finissimo - e notiamo: un analogo giro di perle orla il velo che la Vergine porta sul capo - rimanda al rosone di un abside. Il gioiello è simbolo della Parola di Dio che illumina la vita dei credenti, allontanandoli dal peccato (Castelli, 1977) e dunque dice la perfezione (la regalità) con cui la Vergine ha ascoltato e vissuto la Parola.

Il dipinto narra di Maria, ma narra anche della Chiesa. La sequela di Cristo nobilita l'uomo a qualunque condizione appartenga: tutti sono chiamati ad entrare nella famiglia di Gesù. Tutti sono chiamati ad entrare nella Chiesa, tutti quelli che fanno la volontà di Dio e che, come esplicita lo stesso Gesù in una nota parabola del Vangelo di Matteo, fanno opere di misericordia verso i più piccoli (cfr. Mt 25, 34-40). La Vergine Maria è raffigurata obbedendo a un modello iconografico assodato nella tradizione pittorica: a doppia grandezza rispetto ai fedeli che accoglie sotto il manto. Ella fu veramente in terra, come ora è in cielo, la Madre della Misericordia tanto da poter essere indifferentemente applicato alla Chiesa ciò che la riguarda e a Maria ciò che riguarda la Chiesa. Ella, insomma, è il modello perfetto di quanti, facendo la volontà di Dio e accogliendo la sua Parola, entrano nella familiarità con lui. L'evangelista Marco con l'immagine dei parenti che dal di fuori cercano Gesù vuole delineare il dramma del rifiuto di Gesù come Messia da parte del popolo di Israele. Vuole dire appunto, in termini diversi da quelli Giovannei, che si entrerà nell'alleanza non in virtù dei legami della carne e del sangue, ma in virtù dello Spirito di Dio. Ebbene, ponendo Maria "fuori" con gli altri parenti si vuole anche sottolineare che ella mantiene indiviso e saldo in sé, nel suo mistero di Madre e discepola, il legame delle due alleanze. Ella fu Madre secondo la carne e secondo la fede, fu membro del popolo di Dio tanto secondo la carne che secondo lo spirito.

Per questo nel tempo di Avvento e di Natale la Chiesa fissa lo sguardo su Maria: ella incarna l'attesa d'Israele e l'attesa della Chiesa. Ella, che fin da principio meditando nel suo cuore ha compreso tutto del Figlio, rimane fuori, con quanti non capiscono, per tenerli legati a sé e, dunque a Cristo, mediante il vincolo della misericordia ed esercitando fino in fondo il suo essere Madre.

Note

[1] Polittico della Misericordia 1445-1462 Olio e tempera su Pannello, base 330 cm, altezza 273 cm Pinacoteca Comunale, Sansepolcro

[2] Il tema della Madonna gravida, insolito nell'iconografia italiana (più frequente in quella spagnola), fu dipinto da Piero per la chiesa di Santa Maria Momentana a Monterchi, località di origine di Monna Romana, madre di Piero, morta nel 1459 mentre l'artista era a Roma. Qualcuno ha ipotizzato un legame fra la morte della madre dell'artista e l'opera ma nulla può provarlo; l'opera inoltre, è solitamente datata tra il 1450 e il 1455, vicina quindi alla committenza del Polittico della Misericordia.

[3] La Societas Disciplinatorum Sancte Marie de Misericordia commissionarono a Piero il Polittico l'11 giugno del 1445 con l'impegno di eseguire il lavoro senza l'ausilio di allievi e di terminarlo entro tre anni. Ci vollero invece più di 15 anni prima che il Polittico fosse completato. Nel 1455 abbiamo documentato un sollecito indirizzato all'artista da parte della Confraternita, tuttavia qualcuno avanza anche l'ipotesi che Piero abbia completato il lavoro nei termini stabiliti ma, non avendo ricevuto il denaro pattuito - com'era uso fra i pittori del tempo -, abbia tardato la consegna.

[4] Alcuni studiosi, pur ammettendo la somiglianza tra questo personaggio e il devoto di san Girolamo di Venezia, non comprendono quale legame possa intercorrere tra il Bacci, che era aretino, e quest'opera così strettamente legata a Sansepolcro, inoltre - dopo il restauro - non si è riscontrata una forte somiglianza tra questo personaggio e il principe vestito di damasco nella Flagellazione di Urbino. Questo notabile deve dunque trattarsi di una personalità di spicco di Borgo san Sepolcro.